トップ > 学校案内 > 桐蔭の歴史

桐蔭の歴史

和歌山中学校説明板が設置されました。(令和4年3月14日)

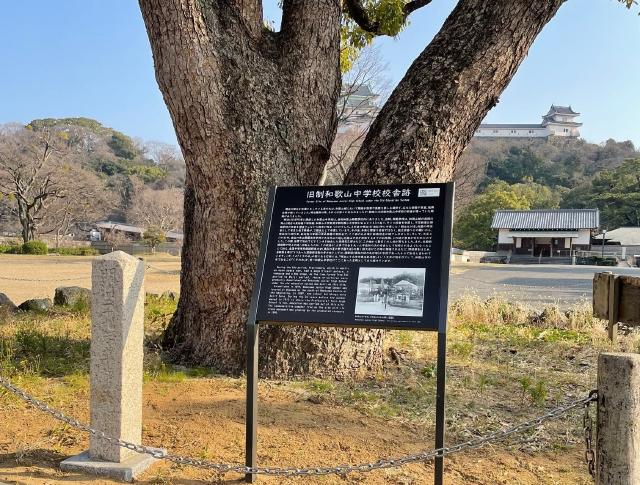

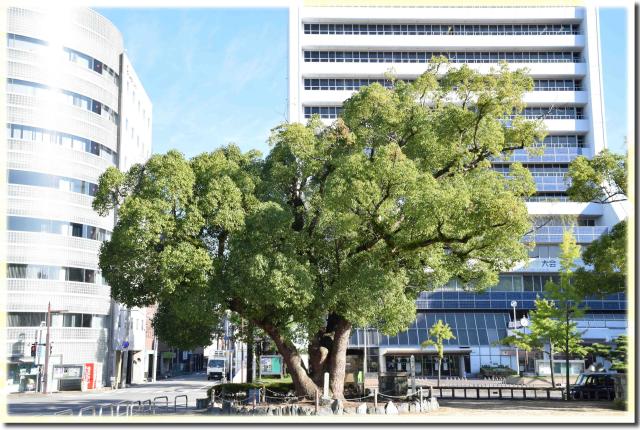

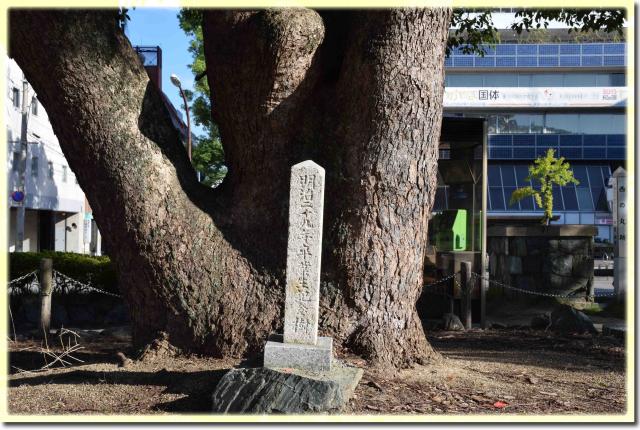

●このほど、和歌山城旧西の丸跡の楠木前に、新たに和歌山中学校解説板が設置され、同時に、楠木南側にあった明治29年卒業生による記念植樹石碑もまた、市役所側解説板横に移設されました。 ●解説板と石碑は、楠木の大枝の間から南に和歌山城天守閣が見通せるベストな角度で設置されました。 ●解説文は、本校卒業生で大阪体育大学教授、第16代本校校長の岸田 正幸先生によるもので、本校の前身である和歌山中学校校舎が、現在の桐蔭高校の場所に移転する前の明治22年から大正4年にかけての26年間、この旧西の丸跡に存在していたいきさつが、精緻に記載されています。 | ●戦災を唯一生き延びた楠木南側に佇んでいた明治29年卒業生による記念植樹石碑の移設も含め、岸田先生には、校長在職以来6年ごしの解説板設置の念願を成就なされました。 ●付近にお立ち寄りの際にはぜひ、足を止めて、和歌山県の教育史の伝統を彩る在りし日の和歌山中学校に想いを巡らせていただければ幸いです。 ●設置に関し全面的にご支援、ご協力いただいた和中・桐蔭同窓会関係の皆様、和歌山城企画整備課の皆様、ありがとうございました。 ※和歌山市翻訳サイト「史跡 和歌山城」に、5言語にて翻訳翻訳文が掲載されています。 |

同窓会館・スタンド国登録有形文化財登録記念パンフレット

同窓会館・スタンド国登録有形文化財登録報告会を行いました。(R3年3月2日)

和中生から桐蔭生へと引き継がれた学びの拠り所(旧図書館)

▶3月1日(月)、卒業式終了後、旧制和歌山中学校図書館(現同窓会館)並びに運動場スタンドの国登録有形文化財登録(先月4日)を受けての報告会を、関係の皆様のご出席をいただき、同窓会館にて開催しました。 ▶このほどの登録に際しては、登録記念パンフレットを製作、配布。2件の登録物件に、野村吉三郎箴言碑も加え3枚の解説板を校内に新たに設置し、その除幕式も兼ねての登録報告会となりました。 ▶報告会にご出席いただいたのは以下の皆様方です。 桐蔭中学校・高等学校PTA会長 保井 伸介様和中・桐蔭同窓会 会長 森下 正紀様 和中・桐蔭同窓会 会長代行 小川 敬文様 (第13代本校校長) 和歌山県文書館 館長 宮下 和己様 (第15代本校校長、前県教育委員会教育長) 大阪体育大学 教授 岸田 正幸様 (第16代本校校長) 県教育委員会 生涯学習局文化遺産課 課長 栗生 好人様 主任 御船 達雄様 | ▶報告会では、まず県文化遺産課・栗生課長様より木皮校長が2件の「登録証」の交付を受け、改めて今回の登録の意義やその重要性についての丁寧な説明を課長様よりいただきました。 ▶続く除幕式では各設置場所にて、森下同窓会長、保井PTA会長、木皮校長が除幕を行い、それぞれの登録物件について、記念パンフレットと説明板の説明文に全面的にご尽力をいただいた、本校OBで大阪体育大学教授、元本校校長の岸田 正幸先生から詳細かつきわめて歴史的含蓄に富む解説をいただきました。 ▶今回の登録を機に、創立142年を誇る本校が継承してきた歴史と、今後継承していくべき伝統を踏まえ、登録建造物をはじめとする数々の「歴史的価値」を引き続き有効かつ大切に活用してまいります。 ▶お忙しい中、報告会にご出席頂いた皆様方、また今回の登録に関し、なみなみならぬご尽力を頂いた関係の皆様方に感謝申し上げます。ありがとうございました。 |

同窓会館とスタンドが国登録有形文化財に登録されました。(R3年2月9日)

和中からの歴史を湛える「文武」の拠り所が国の有形文化財に。

このほど、本校校内にある旧制和歌山中学校からの歴史を湛える2件の建造物、同窓会館(旧図書館)と運動場スタンドの、国有形文化財登録指定が正式に決定しました。 同窓会館は昭和4年に和歌山中学校開校40周年記念事業の一つとして建造。翌昭和5年から、現在の第3棟の図書館が新設されたことにより、同窓会館として改修されるまで、図書館として生徒たちの学びの拠り所となっていました。 運動場スタンドは、全国的にも希な大スタンドで、野球部が全国中等学校野球大会で二連覇を果たしていた大正11年に建造。翌12年には皇太子殿下(後 | の昭和天皇)が行啓され、和中野球部現役生と卒業生の練習試合を台覧されるという威風堂々の歴史を誇っています。 2件とも輝かしい和歌山中学校の伝統を現在の桐蔭に伝えるたいへん貴重な建造物で、今回の有形文化財登録を機に、さらに格式ある本校の伝統をこれからの時代に継承すべく、その活用に努めたいと考えています。今回の登録に関わってご協力、ご尽力いただいた関係の皆様、ありがとうございました。 なお、今後登録記念パンフレットの作成、配布、また3月1日(月)卒業式後には、新たに設置する説明板の紹介と登録の簡単な報告会を校内にて催す予定となっています。 |

桐蔭の沿革

| 年月 | 内容 |

|---|---|

| 明治12年 3月 1日 | 和歌山中学校開設(現在の県立美術館・県立博物館付近) |

| 明治16年 3月 | 南方熊楠 等5名卒業 |

| 明治22年 3月17日 | 和歌山城西の丸跡に新築移転 |

| 明治36年10月 8日 | 皇太子殿下(のちの大正天皇)ご来校 |

| 明治43年 3月 | 世界で初めてビタミンAを抽出した高橋克己が卒業 |

| 大正 4年 4月 | 吹上の現在地に移転 (中学校としては稀なスタンドを備えた大グラウンド完成) |

| 大正 8年 3月 | 「海南ここに幾春秋・・・・」の和歌山中学校歌ができる |

| 大正10年 8月18日 | 第7回全国中等学校野球大会優勝 |

| 大正11年 8月 | 第8回全国中等学校野球大会で優勝。2年連続全国制覇 |

| 大正11年11月 | 大スタンド完成 |

| 大正11年12月 2日 | 皇太子殿下(のちの昭和天皇)ご来校。球界初の台覧試合行われる。 |

| 昭和 2年 5月 1日 | 第4回全国選抜中等学校野球大会優勝 |

| 昭和 2年 7月 | 野球部アメリカ遠征 |

| 昭和 4年11月 | 開校50周年記念式典挙行 |

| 昭和 7年12月 | 野村吉三郎海軍大将(外務大臣・駐米特命全権大使)来校 「努力!天は自ら助くる者を助く」 |

| 昭和15年 3月16日 | ボート部員8名,和歌浦湾で遭難。全員死亡。 |

| 昭和16年 2月 | 校友会が,片男波に「八魂歌碑」を建てる。 |

| 昭和23年 3月 | 和中最後の卒業式挙 |

| 昭和23年 4月27日 | 新制高等学校G校として、旧和歌山県立和歌山高等女学校 校舎に設置。 全日制(普通課程・商業課程)、定時制・通信教育部をおく。 |

| 昭和23年 5月10日 | 開校式挙行。校名を桐蔭高等学校と定める。 初代校長 松野 三郎 就任 |

| 昭和23年 8月 | 第30回全国高等学校野球選手権大会で準優勝 |

| 昭和24年 3月 3日 | 第1回卒業式(卒業生152名 男子133名 女子19名) |

| 昭和24年 4月 1日 | 元県立和歌山中学校校舎の一部を東校舎として使用 |

| 昭和26年 4月 1日 | 東校舎に移転。普通科のみの単一制高等学校として使用 |

| 昭和29年 4月 1日 | 定時制独立。和歌山県立青陵高等学校となる。 |

| 昭和35年 4月 1日 | 2代校長 宮井 龍 就任 |

| 昭和36年 8月 | 第43回全国高等学校野球選手権大会で準優勝 |

| 昭和39年 4月 1日 | 通信制独立。 和歌山県立通信制高等学校となる。(現陵雲高等学校) |

| 昭和43年 4月 1日 | 3代校長 森 栄次郎 就任 |

| 昭和47年 4月 1日 | 4代校長 志賀 義雄 就任 |

| 昭和53年 5月 3日 | 和中開校100年・桐蔭30年記念式典挙行 |

| 昭和54年 4月 1日 | 南北学区制実施 |

| 昭和57年 4月 1日 | 5代校長 北内 齊 就任 |

| 昭和61年 8月 9日 | 第68回全国高等学校野球選手権大会出場 |

| 昭和62年 4月 1日 | 6代校長 丸山 昭治 就任 |

| 昭和63年10月29日 | 和中開校110年・桐蔭40年記念式典挙行 |

| 平成 元年 4月 1日 | 7代校長 園部 健 就任 |

| 平成 3年 4月 1日 | 8代校長 赤阪 登 就任 数理科学科併設(定員80名,2学級) |

| 平成 5年 4月 1日 | 9代校長 永廣 禎夫 就任 |

| 平成10年 4月 1日 | 10代校長 北澤 誠士 就任 |

| 平成11年 4月 1日 | 総合人文科併設(定員40名,1学級) |

| 平成11年10月 3日 | 和中・桐蔭創立120年記念式典挙行 和中・桐蔭校歌歌碑完成 改革と伝統モニュメント完成 |

| 平成13年 4月 1日 | 11代校長 坂口 總之輔 就任 |

| 平成15年 4月 1日 | 12代校長 大江 嘉幸 就任 |

| 平成15年 4月 | 文部科学省「スーパーサイエンスハイスクール」研究指定校となる。 |

| 平成18年 4月 1日 | 13代校長 小川 敬文 就任 |

| 平成19年 4月 6日 | 桐蔭中学校開校 |

| 平成21年10月10日 | 和中・桐蔭創立130周年記念式典挙行 |

| 平成22年 4月 1日 | 14代校長 勝丸 健司 就任 |

| 平成24年 4月 1日 | 15代校長 宮下 和己 就任 |

| 平成25年 4月 1日 | 文部科学省「研究開発学校」指定 (キャリア教育) |

| 平成26年 4月 1日 | 16代校長 岸田 正幸 就任 |

| 平成29年 3月 5日 | 桐蔭中学校開校10周年記念式典挙行 |

| 平成29年 3月16日 | グラウンド改修工事完了 |

| 平成29年 4月 1日 | 17代校長 清水 博行 就任 |

| 平成30年 4月 1日 | 三学期制実施 |

| 平成30年 6月 5日 | 数理科学科平成31年度からより募集停止決定 |

| 令和 元年 4月 1日 | 18代校長 木皮 享 就任 |

| 令和 元年10月13日 | 和中・桐蔭創立140周年記念式典挙行 |

| 令和 3年 2月 4日 | 同窓会館(旧図書館)並びに運動場スタンド 国有形文化財登録 |

| 令和 3年 4月 1日 | 19代校長 笹井 新悟 就任 |

| 令和 4年 3月 14日 | 旧制和歌山中学校解説板及び記念植樹石碑を和歌山城旧西の丸跡楠木前設置 |

| 令和 5年 4月 1日 | 20代校長 川嶌 秀則 就任 |

| 令和 7年 4月 1日 | 21代校長 深野 泰宏 就任 |

和中・桐蔭の歴史(明治編)

桐蔭の前身である和歌山中学校は、明治12年(1879年)3月1日、和歌山師範学校内に開設した。

開設から50年、昭和4年に行われた開校50周年式典時の記念誌として発刊された『回顧50年』によると、「明治11年1月、始めて創立の議ありて、和歌山師範学校内に校舎を新築し、翌年2月竣工、同校在来の校舎の一部とを使用し、授業を開始せり。」とある。

当時、師範学校は、和歌山城の南隣の岡山(現在の美術館や博物館、和歌山大学附属小中学校がある所)にあり、この地に単独校舎を建て、師範学校の校舎を間借りしながら産声をあげたのである。したがって校長松山亮も師範学校長と兼務であった。

開設時の生徒数は『回顧50年』に133名とあるが、和歌山県教育史編纂時に、本校に所蔵している「生徒名簿 和歌山中学校」で確認したところ、126名の生徒の氏名が残されており、和歌山県教育史では、126名としている。

(和歌山大学教育学部所蔵)

明治15年5月に和中を卒業した第1期生は10名。南方熊楠がいる第2期生が5名、第3期生以降も4名、9名、6名と少ないのは、「師範学校へ転学」する者や「東京留学」と称して県外へ行く者もいて、中途退学者が多かったためだという。

明治20年1月、文部省令により、和歌山尋常中学校と改称した。これは、明治19年4月に中学校令が公布されて、国が管理する第1高等中学校(東京)、第2(仙台)、第3(京都)などの高等中学校が設置され、これと区別するために、各都道府県にある中学校を尋常中学校と呼ぶようにしたためである。

同時に、これまで師範学校の校舎を間借りしていたが、隣にある師範学校附属小学校の校舎を借りることにし、松山亮校長が専任校長となった。

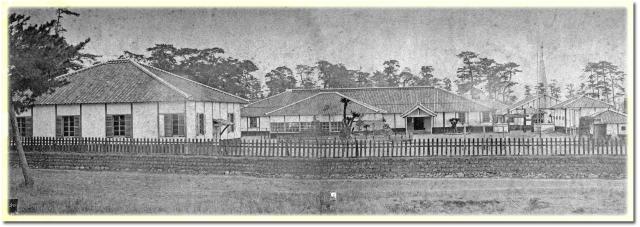

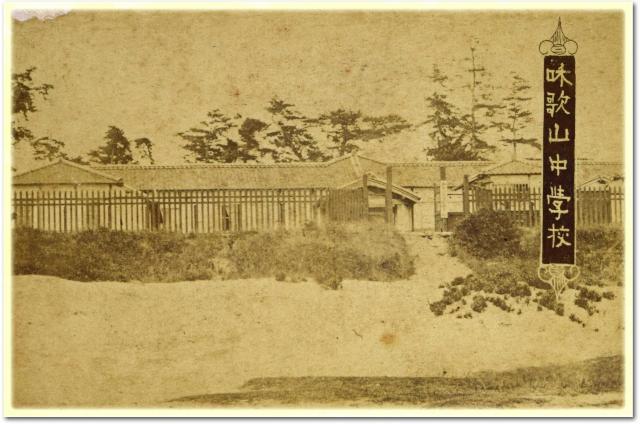

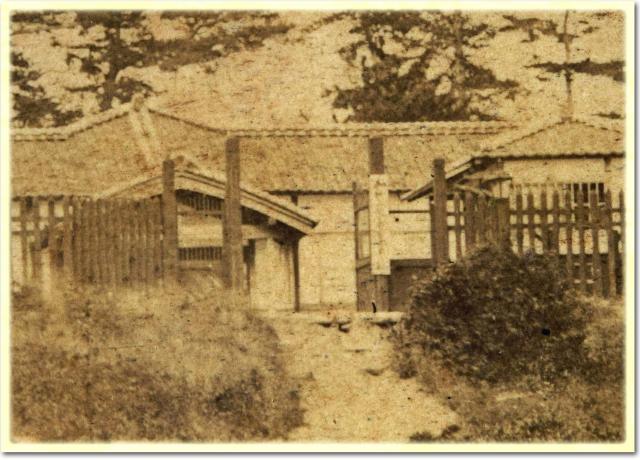

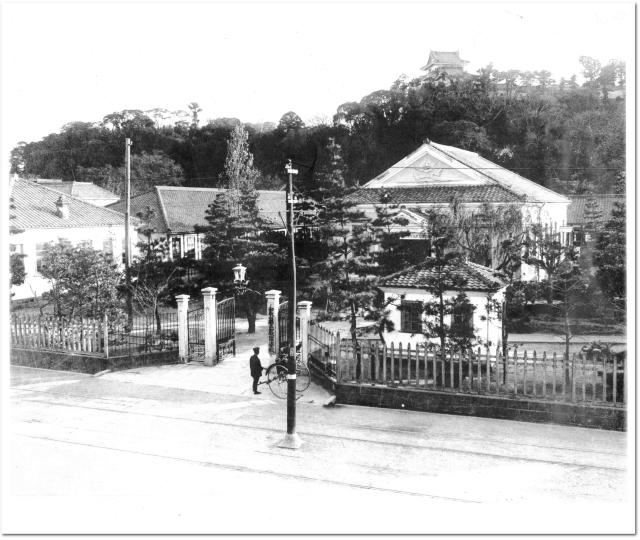

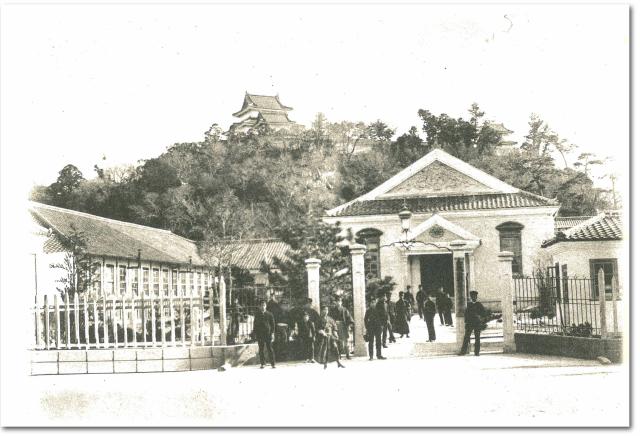

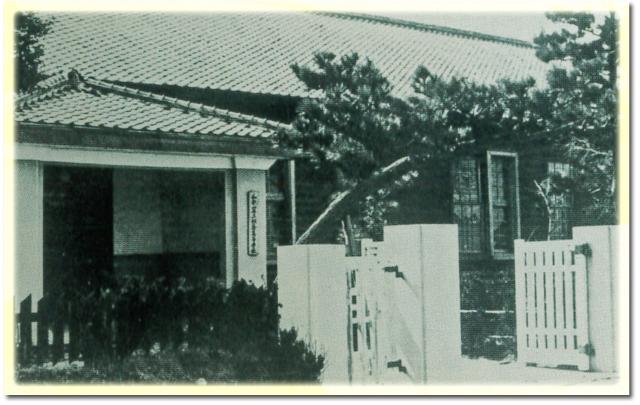

この写真は、その小学校校舎を借りた時のものと思われ、左の写真では和歌山中学校の文字が書かれているが、これを拡大した右の写真の門に掲げられた校名は、和歌山尋常中学校となっている。

(個人蔵)

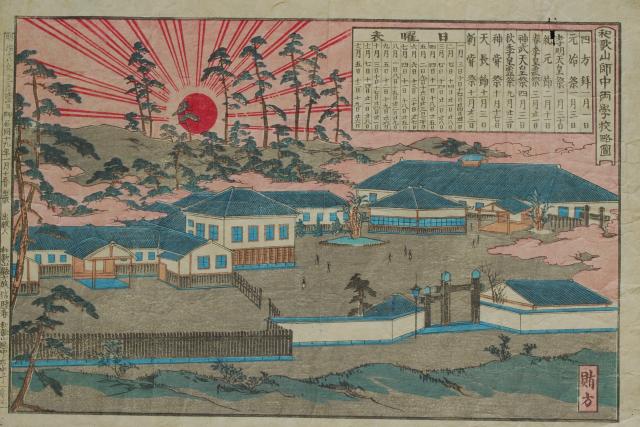

同時期に作られた「和歌山師中両学校略図」(和歌山市立博物館所蔵)が残されており、木柵で囲まれた左側にある背が低く複雑な構造をしている校舎が、和歌山尋常中学校として借用していたものである。

(和歌山市立博物館蔵)

明治22年3月17日、新しく和歌山城内の西の丸広場に新築校舎を竣工し、移転した。2年前から附属小学校校舎を借りて授業をはじめたものの、校舎が狭く、不便を感じるようになったことから、すぐに新築の議が起こり、明治21年から徳川家の寄付金をもって、西の丸跡に校舎の新築を始めていたのであった。

明治29年4月、第一尋常中学校と改称した。

これは、田辺に開校した第二尋常中学校の新設に伴う名称変更で、和中の開設時から校長をしていた松山亮が、田辺の初代校長として転任している。

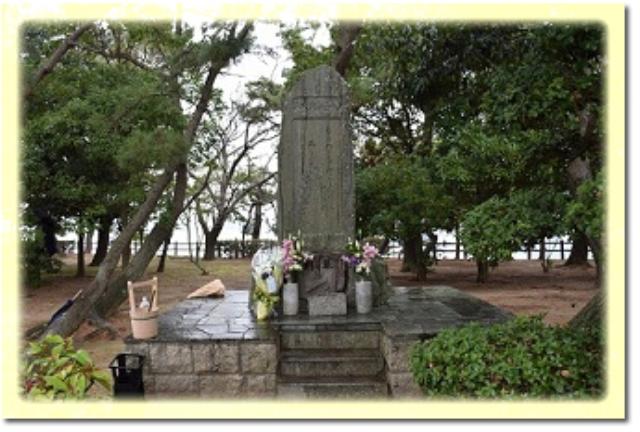

同じ時期の明治29年の卒業生らが卒業記念に植えた楠が、現在の西の丸広場の北西の角に残されており、楠の下に石碑が建てられている。和中の西の丸時代のものとして現存しているのはこの木だけであり、和歌山市の「市の木」の由来ともなった木である。

●市役所前西の丸広場の楠と石碑。「明治二十九年卒業生記念樹」「和歌山中学校」「楠」の言葉が刻まれている。

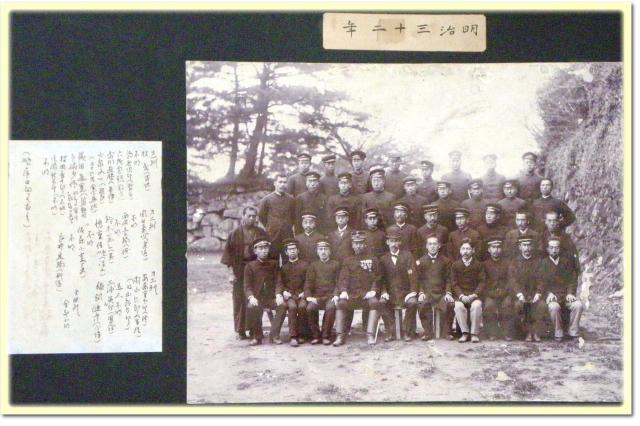

次の二枚の集合写真のうち、上の写真は、明治32年の卒業記念として写されたものである。和歌山城の石垣が見え、吹上口(旧消防署跡地)辺りで撮影されている(水島大二氏監修)。卒業生と教員が写っており、写真横にはそれぞれの氏名が書かれた紙が貼られているので人物の特定ができる。

この写真の前から三列目、一番左端の髭をはやした人は、猪飼健彦氏で、旧紀州藩士の家に生まれ、本校で国語や国史を教えていた人物である。

実はこの猪飼氏、郷里和歌山に教員として戻る前、愛媛県尋常中学校(松山中学校・現愛媛県立松山東高校)で教鞭をとっており、明治28年度の1年だけ松山で英語を教えていた夏目漱石と同僚であった。

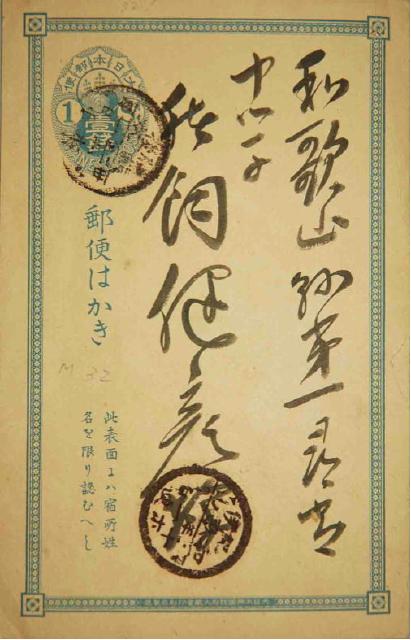

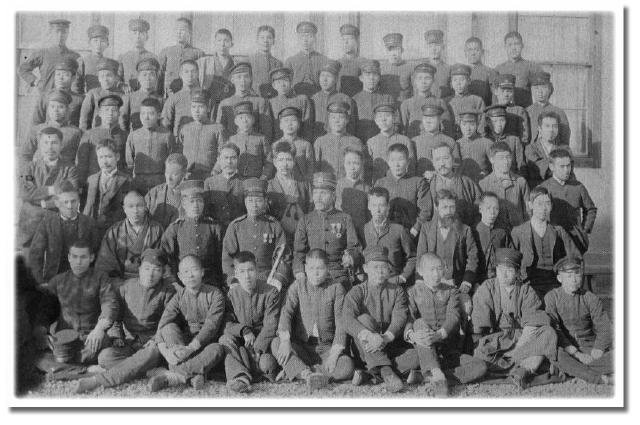

平成26年6月、猪飼家で夏目漱石の直筆のはがきや手紙が発見され、報道されたが、下にある明治29年3月の松山中学校の卒業記念写真で、猪飼健彦氏と夏目漱石が隣同士で写っていることが確認できる。

●明治32年の和歌山第一尋常中学校卒業記念写真

●明治29年の松山中学校卒業記念写真(前から三列目の左端の二人)

|

●本文の「卯月八日」の日付のあとに、夏目漱石の本名「金之助」の文字が見える。

|

明治32年2月の第二次中学校令により、尋常中学校の名称が再び中学校に戻されることになり、和歌山県第一中学校と改称した。これは、明治27年6月の高等学校令により、これまでの高等中学校が旧制の高等学校になり、中学校の名称は、尋常中学校だけとなったため、尋常をつける必要がなくなったからである。さらに、明治34年6月に、和歌山県立和歌山中学校と改称し、国の制度改革に伴う名称変更は、これで終わりを告げる。

ちなみに、明治34年1月には、粉河に和歌山県第三中学校が開設しており、この6月の名称変更により、第一が和歌山中学校、第二が田辺中学校、第三が粉河中学校となる。

したがって、和中はその時代時代に与えられていた名称が、写真などさまざまな資料で使われているが、学校としては、特に大きな変化があったわけではなく、その時々の国の制度設計の中で用いられてきた名称ということになる。

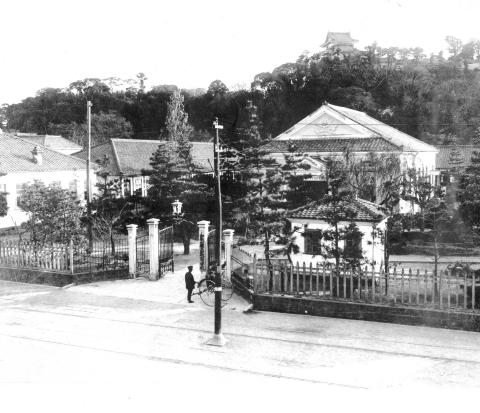

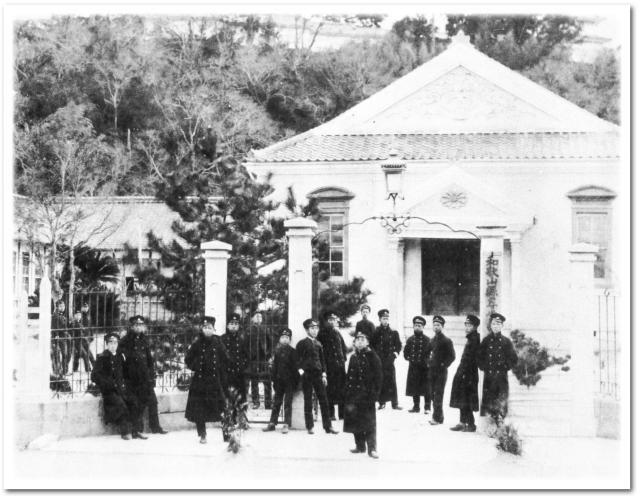

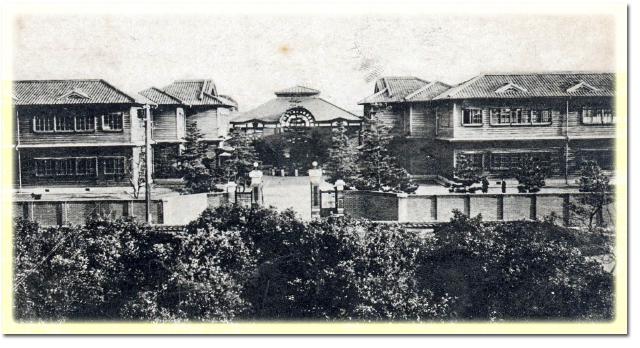

この写真は、和歌山中学校となった頃の写真である。前年の明治33年に、講堂、教室の増築が行われている。

明治36年10月8日、当時24歳の皇太子殿下(のちの大正天皇)がご来校され、西の丸校舎の教室での授業と、砂の丸での体操を台覧されている。

明治36年3月21日には、南海電鉄難波~和歌山市間が全面開通しており、この電車を使っての和歌山行啓であった。前日の10月7日には和歌浦を行啓し、その後、香川県の高松、琴平、愛媛県の松山、岡山県等を訪れている。

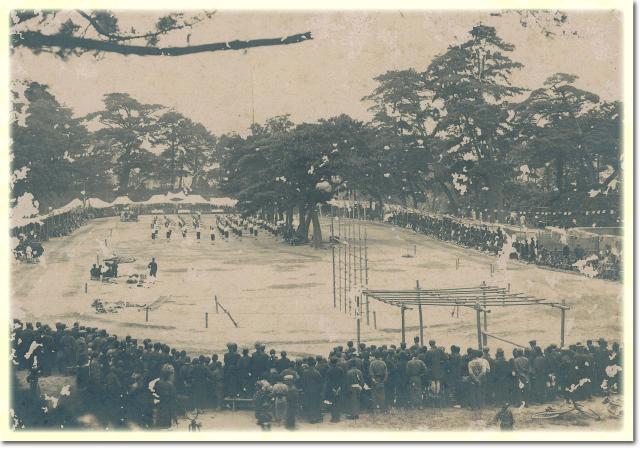

西の丸時代のグランドは、砂の丸広場であった。

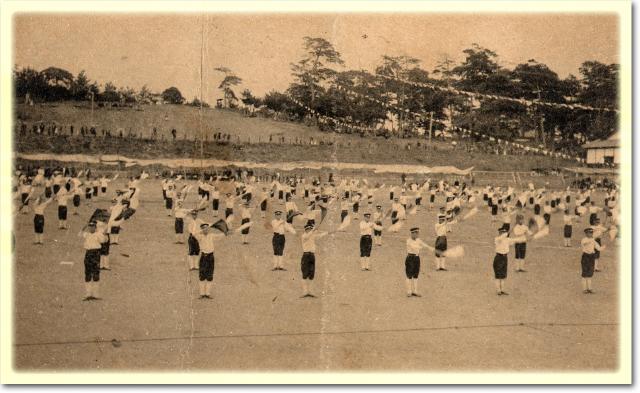

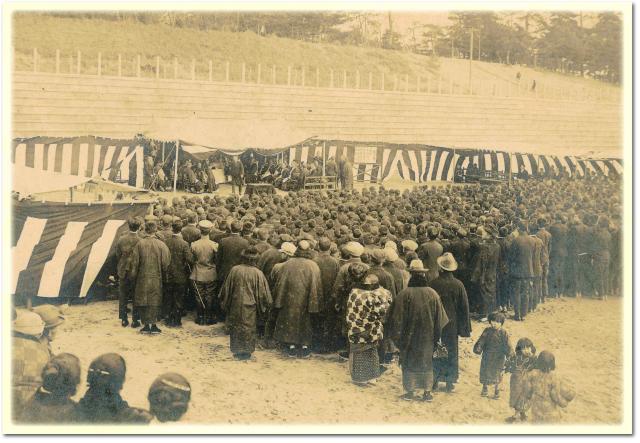

写真は現在の砂の丸広場で運動会が行われている様子である。北側(現在のテニス場)からの全景写真を見ると、護国神社側の入り口辺りから、南北に松の老木の並木(運動場の真ん中辺りまで)が写っており、明治の終わりごろには盛んになりつつあった野球や他の運動競技をするには、極めて不向きな運動場であったことがわかる。

●砂の丸広場での陸上運動会の様子。右は重荷競争と呼ばれる競技。

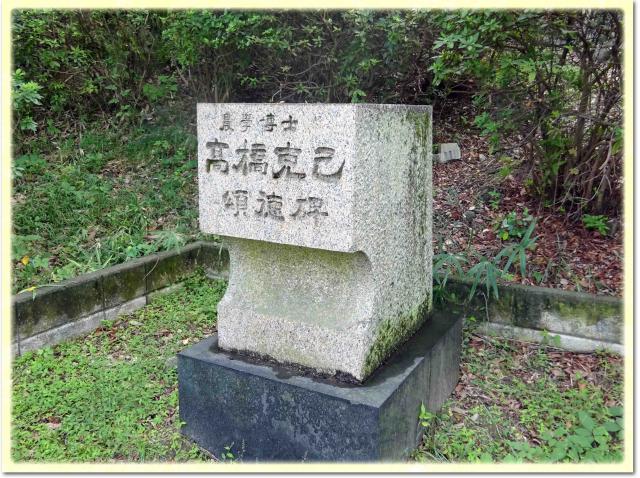

明治43年3月、世界で始めてビタミンAを抽出した高橋克己博士が卒業する。

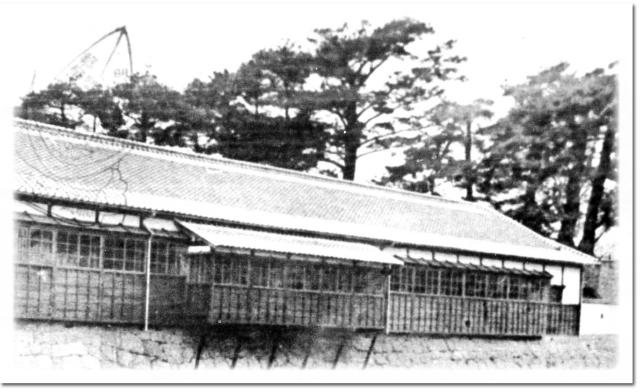

明治44年5月、新しく建てられた演武場の開場式を挙行した。

この建物は、「振勇義館」と呼ばれ、砂の丸広場の北(現在のテニスコート辺り)に建てられていた。和中では、既に明治41年から武道を準正課とし、剣道か柔道のどちらかの選択をさせ、週2回の練習をさせていたが、この演武場ができてからはここで柔道や剣道の練習が行われた。

和中・桐蔭の歴史(大正~昭和[戦前]編)

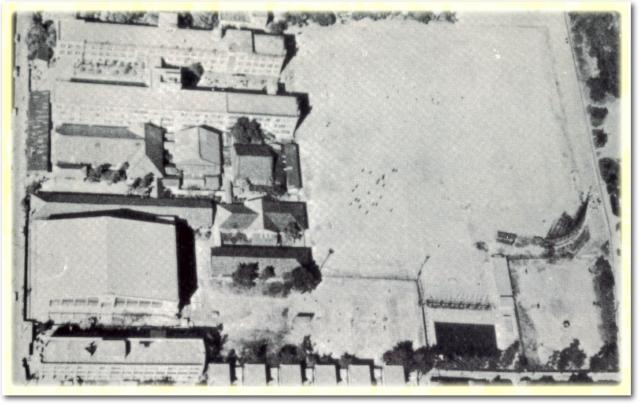

大正4年4月、豊原町の現在の地に新築中であった校舎(教室3棟)が完成し、西の丸校舎から移転した。西の丸時代は終わりを告げ、いよいよ現在の地、豊原町時代の始まりである。

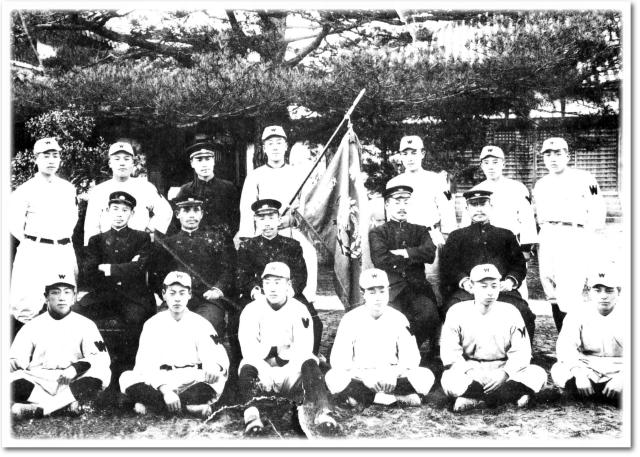

折りしもこの年の6月、大阪朝日新聞社が全国中等学校優勝野球大会(後の夏の甲子園大会)の開催を発表し、大阪豊中球場で行われた大会に、全国10校のうちの1校として出場した。

第1回戦、九州代表の久留米商業を15対2で、第2回戦、山陰代表鳥取中学校を7対1で破った。第3回戦では、近畿の強豪京都二中と対戦したが、8回に降雨のため中止。翌日の再試合において、9対5で敗れた。

●第1回全国中等学校優勝野球大会出場メンバー

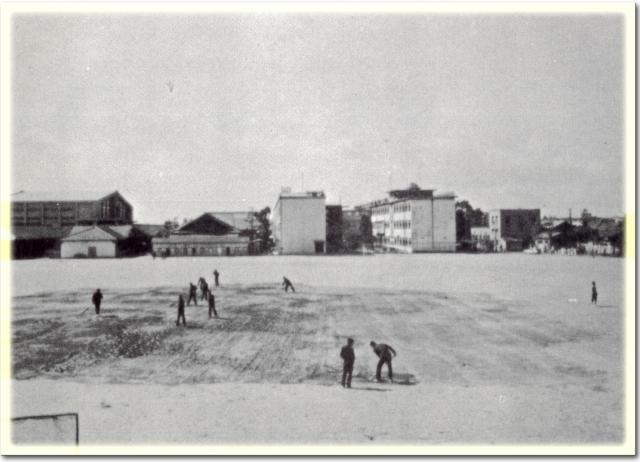

現在多くの高等学校では、さまざまな競技ができる施設設備が整えられつつある中にあって、現在の本校の運動場は、野球や陸上、サッカーなどが共に練習をするには、決してよい環境とは言えないが、豊原町に移ってきたこの当時は、これまでにない広い運動場であったため、生徒たちはのびのびと運動できるようになった。

●豊原校舎運動会の様子

大正8年3月、作曲斉藤佳三、作詞多紀仁之助教諭による、和歌山中学校校歌を選定した。

大正9年4月10日~12日までの3日間、開校40周年記念祝賀会を行った。

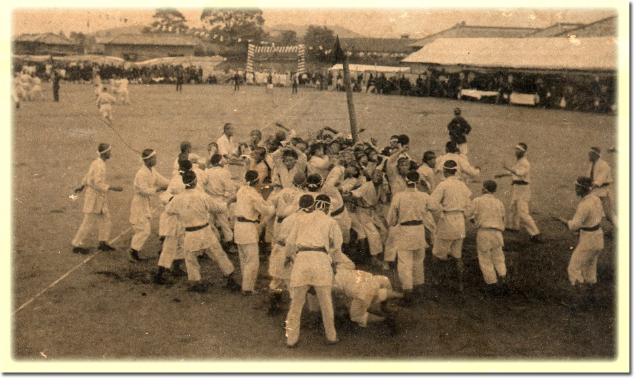

祝賀会では、徒歩競争、フットボール、提灯行列、相撲、野球、テニス、講演会などが行われた。

大正10年8月、第7回全国中等学校優勝野球大会(鳴尾運動場)に出場し、第1回戦、神戸一中に20対0、第2回戦、釜山商業に21対1、準決勝で豊国中学校を18対2で破り決勝へ。決勝戦では、京都一商を16対4で破り、優勝を果たした。

8月20日に砂の丸広場で行われた優勝祝賀会には、約2万人を超える人々が集まったと言われている。

大正11年8月、第8回全国中等学校優勝野球大会に出場し、2年連続優勝を果たした。

8月22日には、砂の丸広場で連続優勝を祝しての祝賀会が開催され、小原知事、遠藤市長はじめ多くの人々がお祝いにかけつけた。

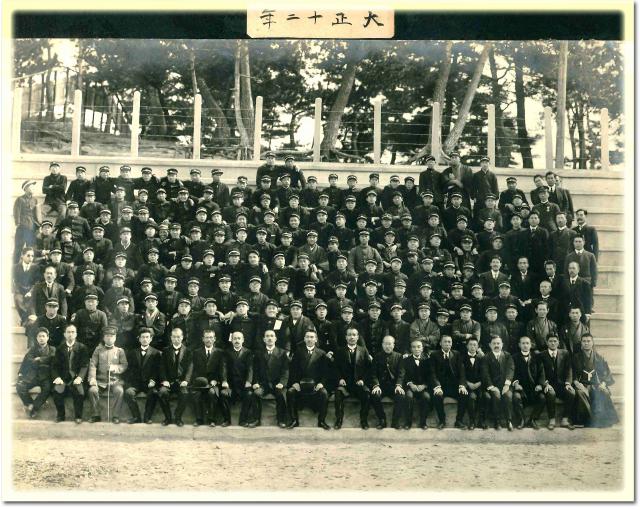

3ヵ月後の11月には、県や和歌山市からの寄付金と、有志からの寄付金で、今も使用している運動場の大スタンドが完成した。写真左が大正11年、右が大正12年の卒業記念写真である。後ろの木などにより、同じ場所で撮影されたことがわかるが、この間にスタンドが作られたことが確認できる。

●大正11年の卒業写真(スタンドなし) ●大正12年の卒業写真(スタンドあり)

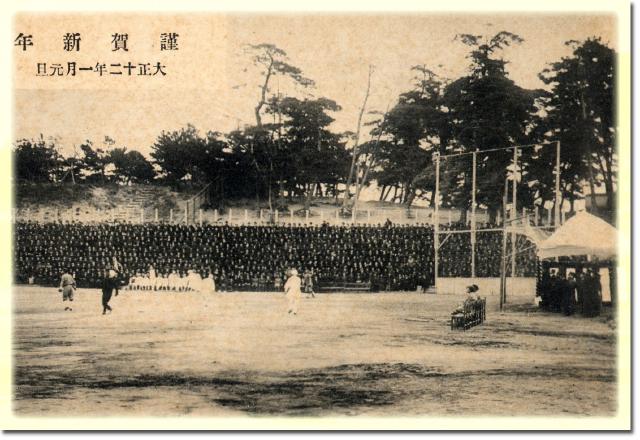

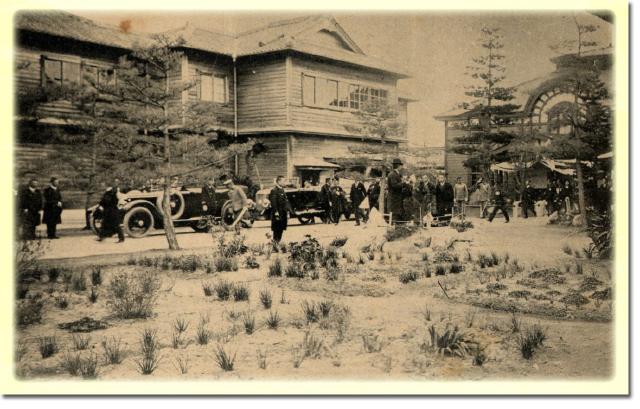

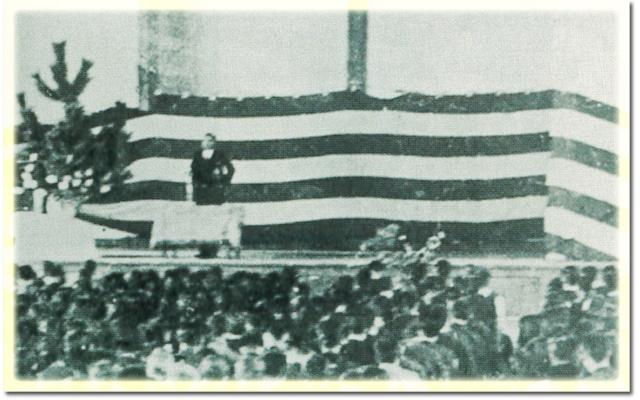

大正11年12月2日、皇太子殿下(のちの昭和天皇)が、本校に行啓された。

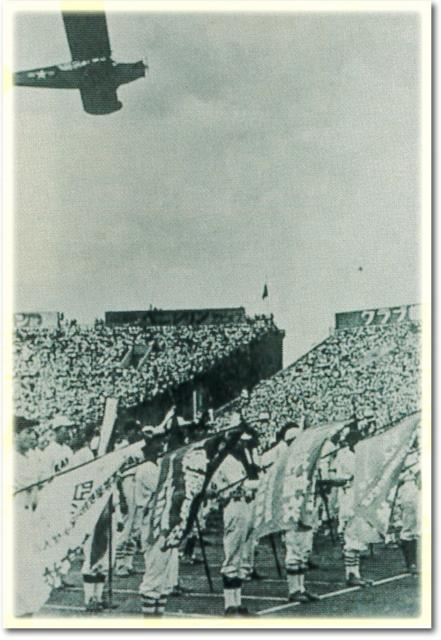

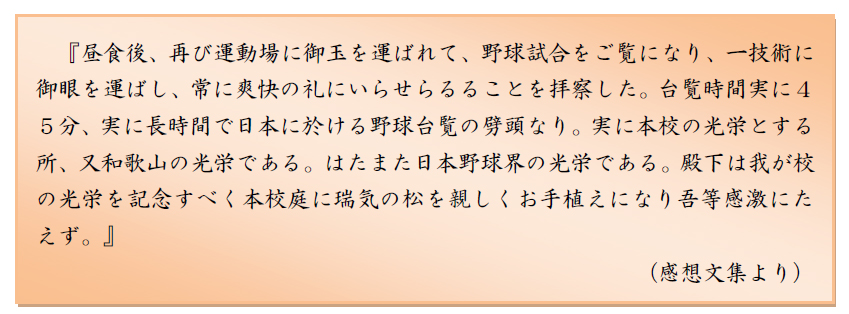

当日は、11時53分に到着、歴史の授業と代数の授業をご覧になられた後、新設のスタンドのある運動場にて、県内中学校選手による「リレーレース」、午後は、和中現役対OBの野球試合をご覧になられた。皇太子が野球をご覧になられたのは、この時が初めてである。

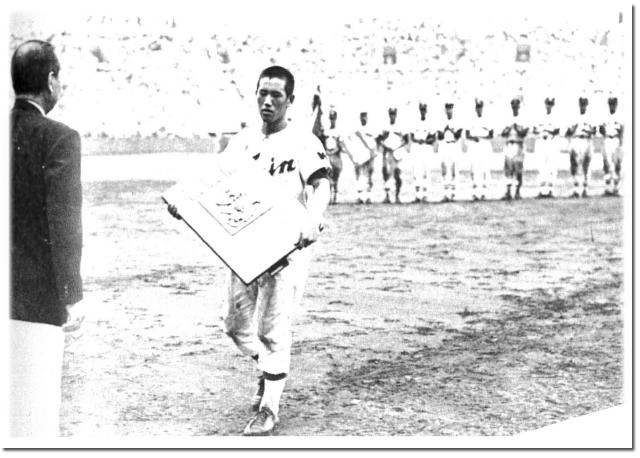

●野球台覧試合の様子 ●記念の御手植の様子

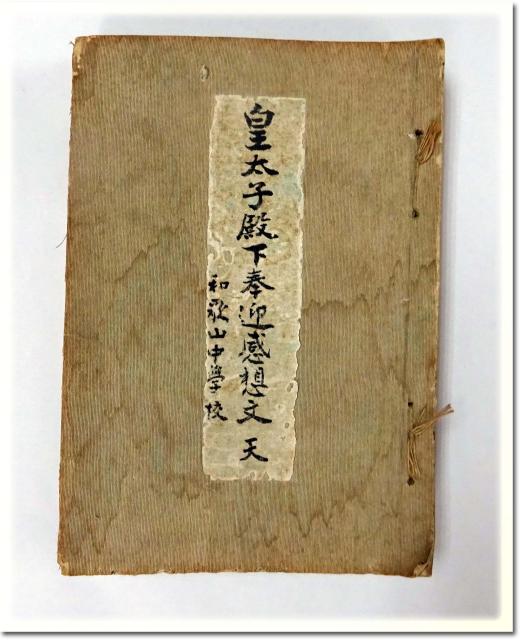

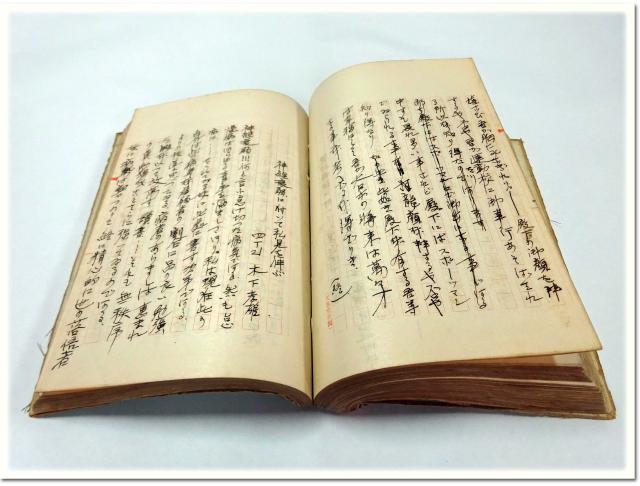

また、皇太子殿下が行啓された時に、その当時の在校生が書いた「皇太子殿下奉迎感想文」が、今も残されている。

大正13年7月、高橋克己博士が、大正11年9月にビタミンAを抽出することに成功したことにより、帝国学士院賞としてもらった賞金の全額を和歌山中学校に寄付。この寄付で「高橋賞」を設けた。

同年、高橋博士は腸チフスに感染し、翌14年2月、満32歳の若さで死去した。

現在も、この意思を継ぐ高橋克己顕彰会が、「日本学生科学賞」の県審査において、優秀と認められたものに対して、「高橋克己特別賞」を贈り続けている。

●「農学者 高橋克己 頌徳碑」(岡公園中央石段左側)

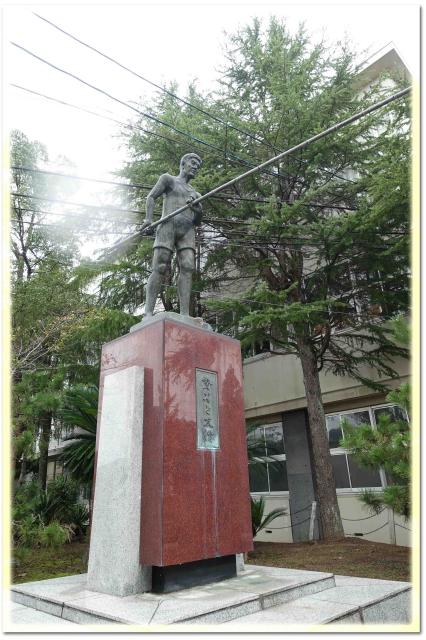

昭和2年3月、友情のメダルで知られる西田修平氏が卒業する。卒業後、昭和7年のロサンゼルスオリンピック棒高跳びで銀メダルを獲得し、続く昭和11年のベルリンオリンピックで、舞鶴中学校(現京都府立西舞鶴高等学校)出身の大江季雄選手と銀メダルと銅メダルを分け合い、帰国後、二つのメダルを半分に割り、つなぎ合わせたメダル(友情のメダル)を残した。

●「友情のメダル」と那智勝浦名誉町民賞授賞式(昭和63年11月)での西田氏

(那智勝浦町教育委員会提供)

●西舞鶴高校の大江季雄氏の銅像

昭和2年4月、大阪毎日新聞社主催第4回全国選抜中等学校野球大会に出場し、広陵を8対3で破り、優勝した。優勝校には、渡米資格が与えられ、7月2日から米国見学の旅に出た。

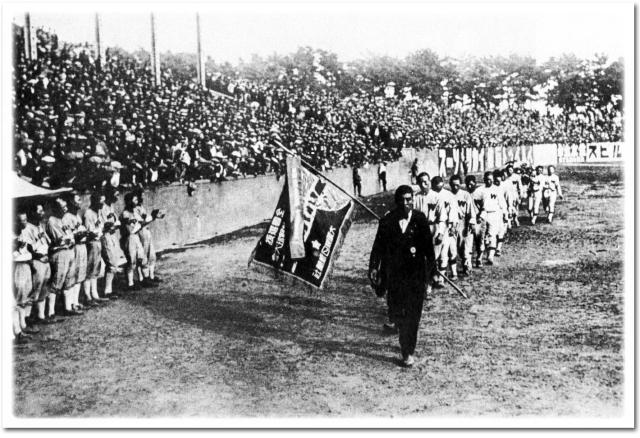

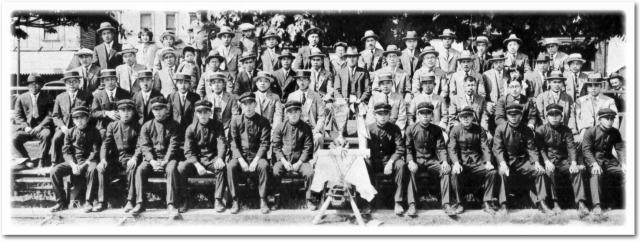

●第4回全国選抜中等学校野球大会に優勝し渡米。在米県人に歓迎される。

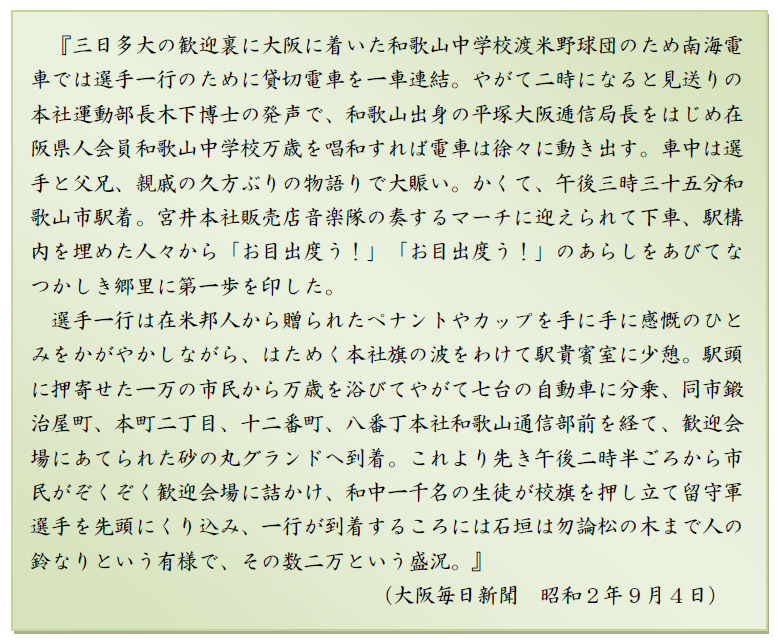

渡米野球団が和歌山に帰って来た時の様子を伝える新聞記事が残されている。

昭和4年11月、開校50周年記念祝賀会が5日間にわたり開催された。祝賀会2日目には、旗行列を行い、1千人の生徒たちが小旗を手に、校歌の声勇ましく学校を出発し、小松原通、三年坂、広瀬通、田中町を経て日前宮にお参りした後、新通、ぶらくり丁などを通って、学校に帰った。また、この年の6月8日、和中50周年の記念として、保護者会の寄贈による図書館(現同窓会館)が完成している。

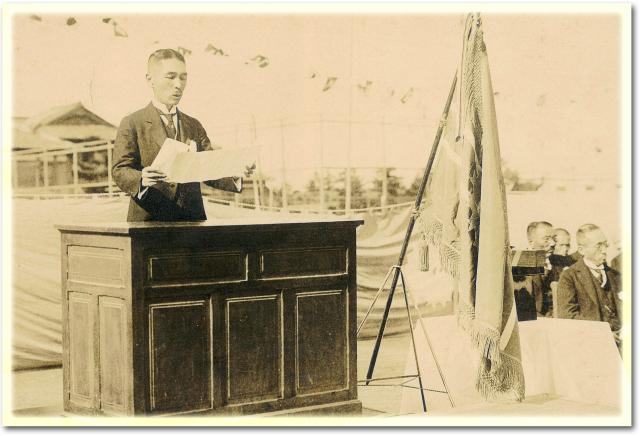

●開校50周年祝賀式の様子 ●奥校長による式辞

●日前宮前の祝賀旗行列の様子 ●現在の同窓会館

昭和7年12年、海軍大将野村吉三郎(当時は海軍中将、翌3月から大将)が来校し、講演をした。この講演を聴いた布出泰三(昭和10年卒)によると、「野村大将は『私は1日4時間しか寝ないで、英語の勉強をしたものだ』と話し、最後に「みんな努力しないといけない。天は自ら助くる者を助く』といって、話を結んだ」という。

当時の奥校長が、この「天は自ら助くる者を助く」という言葉が気に入り、野村大将に書いてもらった直筆の文字で、野村吉三郎箴言碑を作り、翌昭和8年9月2日に除幕式を行った。当時は、現同窓会館前に建てられ、現在の位置とは異なっていた。

野村大将はその後、昭和9年3月、10年11月、そして17年に来校されている。

●野村大将箴言碑除幕式の様子

|

●現在の箴言碑 |

昭和13年3月、「悲運の名将」と言われ、阪急ブレーブスや近鉄バッファローズで監督を務めた西本幸雄氏が卒業した。和歌山中学校時代は、途中までラグビー部に所属していた。

●ラグビー部時代の西本氏。後列右から2番目

昭和15年3月16日、ボート部の遭難事故が起きる。ボート部は、春季練習のため、和歌浦湾艇庫から、ボート明光号を紀の川に回漕しようとして、部員8名を乗せて出艇した。ところが、折柄西風強く、激しい波に悩まされ、全員で協力してこの困難を乗り越えようとしたが、不幸にも転覆遭難し、8名のクルー全員が死亡する事故となった。

4月12日、ボート部員8名の合同慰霊祭が行われている。

翌16年2月、遭難したボート部員8名の冥福を祈って、片男波に「八魂歌碑」が、和歌山中学校校友会により建立された。八魂碑の題字は野村吉三郎、歌作は本校教諭有本武夫、書は薗田秀之助である。

また、平成元年、遭難から50年経たのを機に、和中・桐蔭同窓会により、片男波公園開設に先立って、波打ち際から現在地に移設された。

●現在の「八魂歌碑」 ●慰霊祭の様子(平成27年3月)

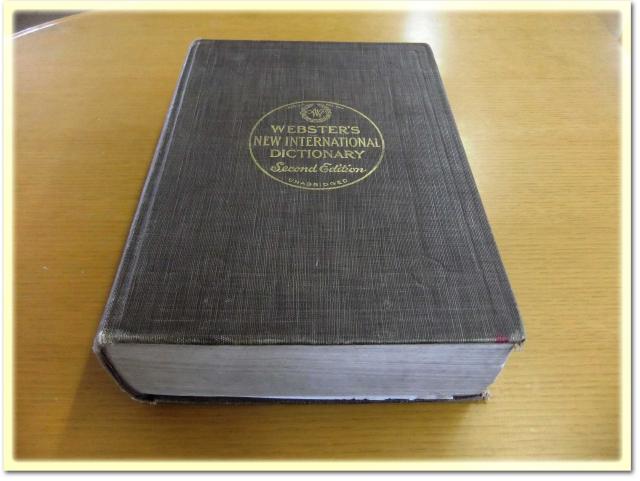

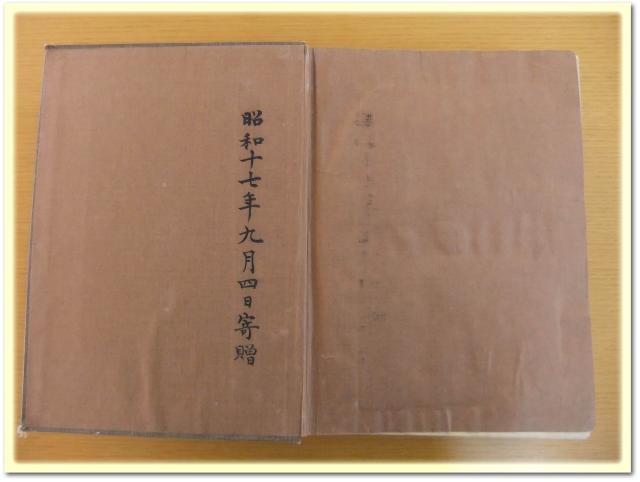

昭和17年には、野村海軍大将(昭和14年に第61代外務大臣に就任した後、昭和15年からは駐アメリカ合衆国特命全権大使。日米開戦回避のために努力したが和平交渉に破れて帰国していた)の母校訪問があり、後輩のためにとウェヴスター英英大辞典を寄贈された。この大辞典は、現在も学校に保管しており、この版のウェヴスター英英大辞典としては、日本で唯一現存するものと考えられている。

昭和20年3月、津本陽氏(本名寅吉)卒業。昭和53年、故郷和歌山を舞台にした『深重の海』で第79回直木賞を受賞した。

和中・桐蔭の歴史(桐蔭編)

昭和23年3月、学制改革により、旧制中学校制度が完全に廃止され、新制の教育制度が実施されたことから、和歌山中学校最後の卒業生が送り出された。昭和23年4月、この時から現在の中学校と高等学校の制度が始まるが、当初は、新制中学校重視の立場から、設備のよい校舎は新制中学校に優先的に明け渡される方針が出され、豊原町の和歌山中学校校舎は、和歌山市立城東中学校使用と定められ、和歌山中学校から校舎の引継ぎが行われた。なお、卒業生の在籍証明等のため、旧制中等学校の学籍簿は新制高等学校に移管されることとなり、桐蔭では、和中、和高女、市立高女の学籍簿を保管することとなった。 (参考:和高女について)

昭和23年4月26日、本校は、新制高等学校G校として、和歌山市湊、旧和歌山高女校舎(現和歌山商業高校校舎の地)に設置され、全日制(普通課程、商業課程)、定時制、通信制が置かれた。初代校長は松野三郎であった。

開校当時、まずG校とアルファベットを冠した仮の名がつけられたのは、当時軍政府教育部長であったロバート・B・テキスターが「因習の打破、教育の機会均等」という強い教育理念をもち、特定の有名校のエリート教育を打破しようとしたことから、旧制校名の存続、とりわけ「土地の名前を1校が独占することは、有名校の復活につながる」としたため、校名がなかなか決まらず、新制高校は紀北から順にA校からアルファベットで仮の名をつけられたからである。

(ただし、後に和歌山市以外の高等学校で地名を使うのは認められた。)

昭和23年5月10日、開校式が挙行され、校名を和歌山県立桐蔭高等学校と定めた。「桐蔭」の由来については、新制高等学校発足と同時に、和歌山市内に配属された校長が意見を持ち寄り、城南、松ヶ丘、星林、松蔭、向陽、光風、桐蔭等の中から各校長が案を選んでいったと言われている。各校長は、向陽、星林、光風(和歌山工業は当初光風工業であった)と選び、最後に松野校長が「桐蔭」を選んだという。

なお、桐蔭は朱熹の作とされる漢詩(「偶成」)からとったという説があるが、そもそも「偶成」そのものが朱熹の作ではなく、室町前期の和製の詩であり、明治期に作者を朱熹にして、権威化を図ったと指摘する論文等もあり、確定的なことはわかっていない。

●昭和23年5月10日、和歌山市湊に開校 ●開校記念式典の様子

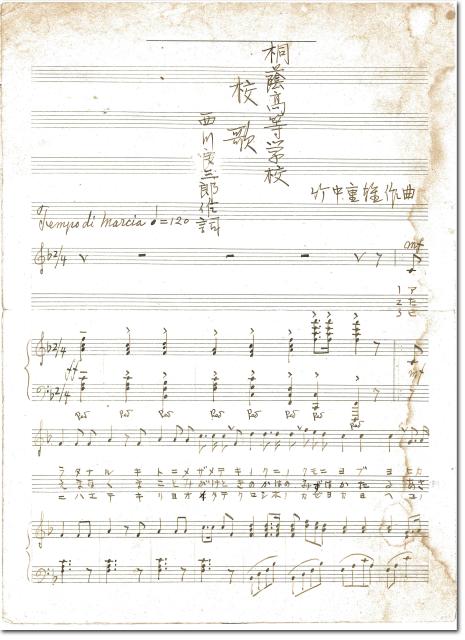

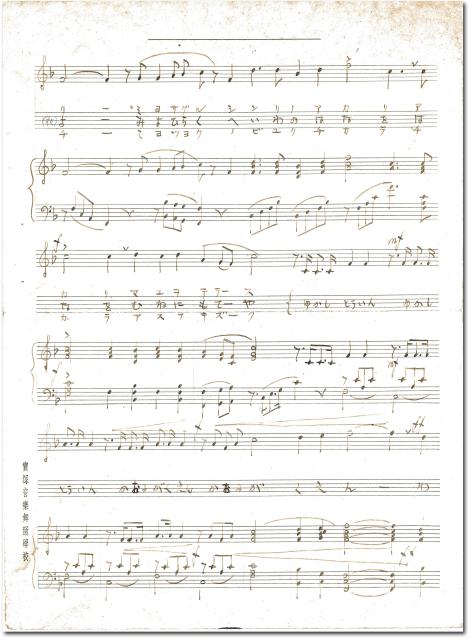

校歌は、一般募集をして、100点余りの詞の中から保護者である西川良三郎氏が当選し、作曲は竹中重雄先生がされた。この時に書かれた校歌の楽譜は、現在も学校に残されている。

校章は、美術の木下克巳教諭が担当。5種類のうちから、教職員、生徒の投票によって決定したもので、桐の花に、「高」をデザインしたものである。

昭和23年8月、全国高等学校野球選手権大会に出場し、準優勝。同年10月24日から26日にかけて、桐蔭高等学校開校記念祭が盛大に行われた。

●全国高等学校野球選手権大会開会式 |

●開校記念体育祭の様子 |

昭和24年3月3日、第1回卒業式が挙行され、桐蔭高校としての最初の卒業生を送り出した。

(卒業生 男子133名、女子19名 計152名)

昭和24年4月、和歌山市立城東中学校の校舎として使用していた旧和歌山中学校の一部を桐蔭高校が使用することとなり、桐蔭高校東校舎とした。新1年生は、東校舎を使用し、2、3年生は西校舎となった。

昭和26年4月、桐蔭高校は、すべて東校舎(現在の地)に移転し、普通科のみの高校となった。

これまで置かれていた商業科は、県立和歌山商業高等学校として独立し、現在に至っている。

●すべて東校舎に移り、「和歌山県立桐蔭高等学校」の文字が掲げられた。

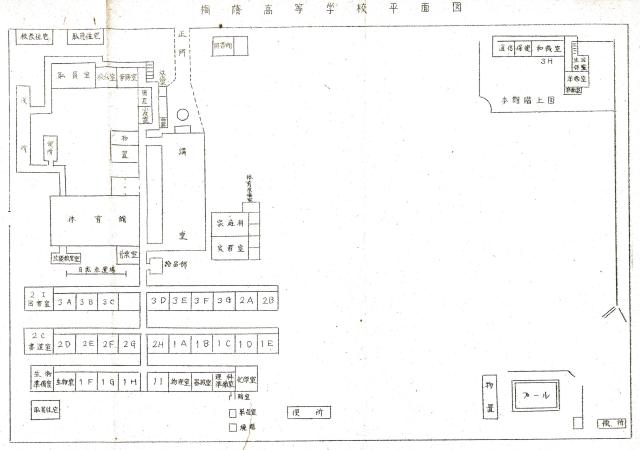

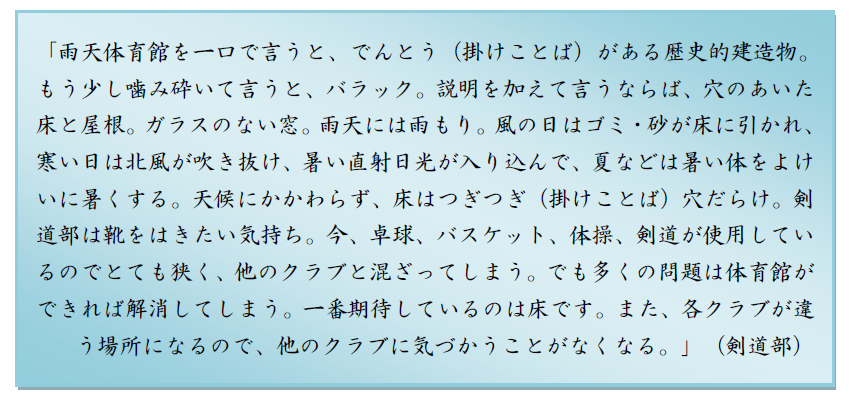

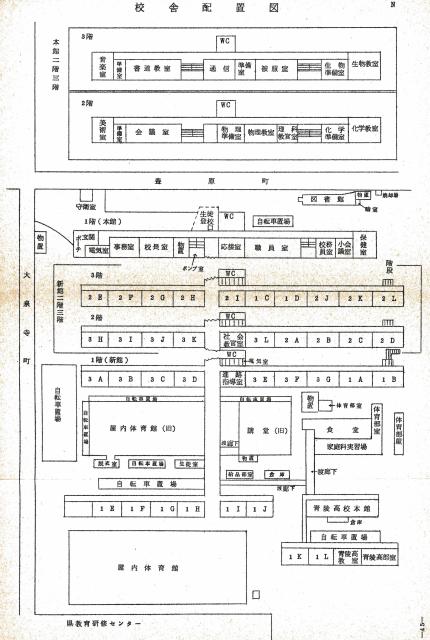

●昭和30年10月、第1棟が建てられるまでの学校配置図。正門は北側にあり、その右側(東側)に現在の同窓会館である図書館がある。

昭和29年4月、本校定時制が独立して、和歌山県立青陵高等学校(現きのくに青雲高等学校)となる。

昭和30年10月、本館工事竣工。鉄筋コンクリート3階建ての現在の第1棟が完成した。

●昭和30年10月、第1棟が建てられた後の校舎配置図。校門が現在あるところに移ったが、現

在の第2棟あたりに講堂が残されている。

昭和36年8月、夏の全国高等学校野球選手権大会に出場し、準優勝。対海星高(長崎)、秋田商、福岡高、岐阜商を破って勝ち上がり、決勝戦では大阪の雄、浪商と対戦。まれに見る大接戦の試合となったが、後に東映フライヤーズに入団し、剛速球として知られた尾崎行雄投手に抑えられ、1対0で惜敗した。

●第43回全国高等学校優勝野球大会閉会式の様子

|

|

昭和39年4月、通信制が独立して和歌山県立通信制高校(現きのくに青雲高等学校)となる。

昭和39年10月、現在の第2棟の校舎が完成した。鉄筋コンクリート3階建て18教室。前年度の1月に一部9教室を前倒しで完成させていたのに続き、第2棟全体の校舎が完成した。

いわゆる団塊の世代の入学により、前年度の昭和38年には、新入生766人、2、3年生を合わせた生徒数は、1795名となっていた。したがって、この年の3年生は9学級であったが、2年生は11学級、1年生は1クラス55人を基本とする14学級であった。その後も、昭和39年度は688名入学で、計2026名、昭和40年は626人入学で、計2070人となり、生徒数のピークを迎えることとなる。

ただし、昭和40年は、過去2年の入学生と比べてやや減少したため、この年から1学年12学級編制とし、これ以降平成4年に11学級編制になるまで1学年12学級が続くことになる。

●昭和40年当時の第2棟と中庭の様子

昭和43年2月10日、現在の体育館が竣工。3月の卒業式は、市民会館から本校に戻されることになった。

前年の6月14日から工事が始まり、これまで雨天体育館を使用していた多くのクラブにとって、待望の講堂兼体育館であった。竣工式のあった年に発行された生徒会誌『桐蔭』には、当時の剣道部にインタビューしたこんな記述が残されている。

昭和44年3月、学生紛争がエスカレートし、東大紛争事件のために、東大が入試を中止した年である。校内でも、学生運動の影響を受けた事件等が起こり、そのための体制もとられたことがあった。この年、元総務大臣等を歴任した慶応義塾大学名誉教授竹中平蔵氏、現県知事仁坂吉伸氏が卒業する。

昭和49年4月、本館1棟と教室等2棟、それから体育館は新しくなったが、2棟と体育館の間には、木造校舎や旧雨天体育館、旧講堂の半分が残されていた。このため、学校、PTA一体となって校舎改築の声があがり、県に対する陳情も行われた。

その後、昭和51年から生徒会館建設資金の募集が始まった。

●昭和43年ころの全校風景

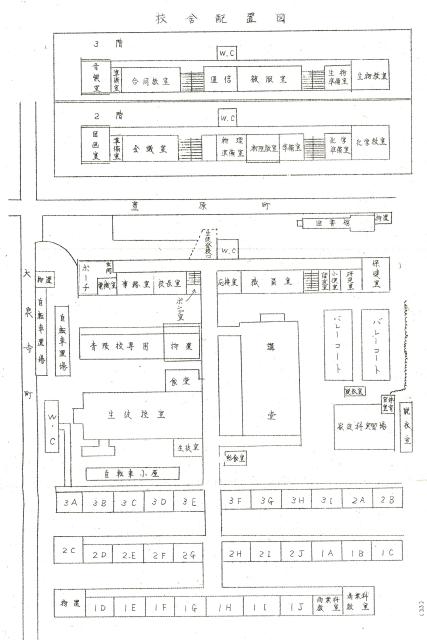

●昭和40年代後半の校内配置図。第1棟と第2棟、体育館は現在と同じであるが、屋内体育館と講堂の半分が残されている。その下(南側)には1年生が使用した木造の旧教室も見受けられる。

昭和52年5月、生徒ホール、図書館が、PTA、和中、桐蔭の同窓会と各方面からの援助により竣工した。8月には、生徒会館に続いて、第3棟普通教室、被服室、食物室の工事が始まった。

また、旧和中図書館も、和中開校100周年、桐蔭30周年の記念館として、改修工事が始まった。

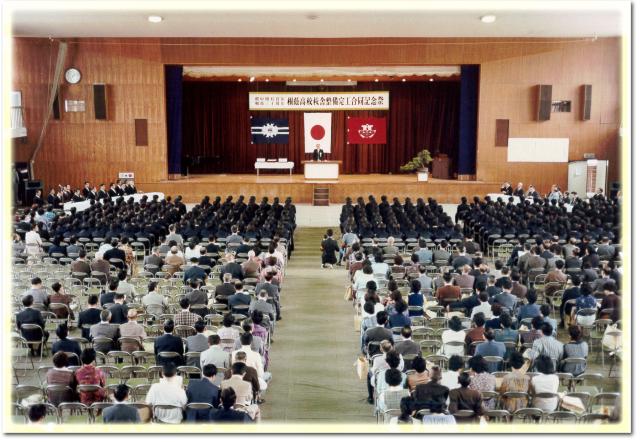

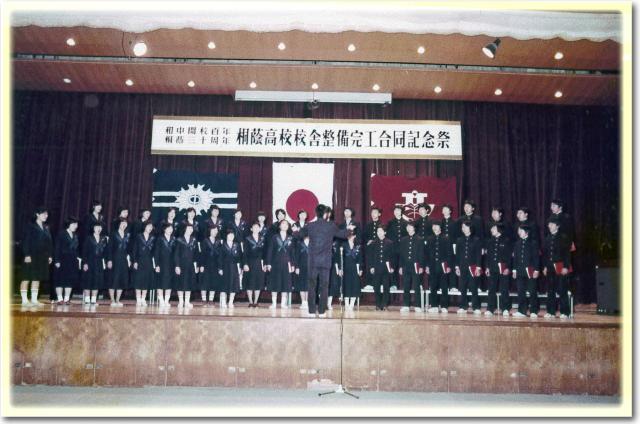

昭和53年3月、和中開校100周年、桐蔭30周年、校舎整備完工合同記念祭が挙行された。

昭和53年5月、第3棟普通教室(現在の中学校教室)、家庭科室2室、同窓会館記念会館が完成した。現在の生徒会館の道路側壁に「同窓会記念」の文字があるのは、和中・桐蔭同窓生と各方面の援助により完成したためである。

昭和54年4月、和歌山市内南北学区制が実施される。

昭和55年2月、現在のプール(25m7コース)が、5月にはテニスコート5面が完成する。

昭和58年8月1日、住所表示が変更になり、旧表示和歌山市豊原町1丁目1番地から和歌山市吹上5丁目6番18号となる。

昭和59年6月、生徒会募集の愛唱歌が3年生向田直の「桐蔭讃歌」に決定。卒業生の青木進氏が作曲し、第6回桐蔭音楽祭において、大阪フィルの伴奏で発表された。

昭和61年8月、第68回全国高等学校野球選手権大会に出場するも、第1回戦で宇都宮工業に3対2で敗れた。

昭和62年11月21日、和歌山中学校・桐蔭高等学校の同窓会合併第1回総会が開催された。

これまでも、和歌山中学校の後身が桐蔭高校であることは一般に言われてきたし、対外的にもそう説明されてきたが、同窓会としては、それぞれ独立した組織として動いてきた経緯があった。前年の甲子園出場が、二つの同窓会をつなぐ積極的な契機となり、「和中・桐蔭同窓会」と正式に名乗り、初代会長に戸村達公氏が就任した。

平成3年4月1日、数理科学科(2学級80名)が併設された。これを機に、学力向上のための授業時間確保などの議論が生まれ、平成4年度から2学期制、平成5年度から65分授業が導入された。

平成11年4月1日、総合人文科(1学級40人)が併設された。

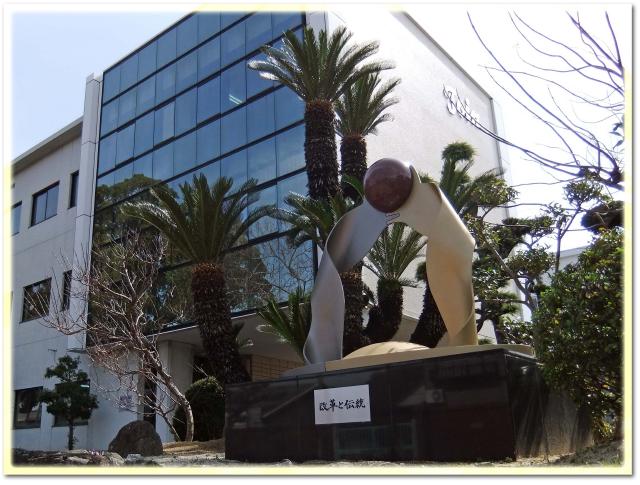

平成11年10月3日、和中・桐蔭創立120周年記念式典が挙行された。記念事業として、和中桐蔭校歌歌碑が完成した。また平成12年3月には、校門前に「改革と伝統」のモニュメントが建てられた。

●同窓会館前の校歌歌碑 ●校門右手のモニュメント「改革と伝統」

平成15年4月、学区制が廃止され、県下いずれの地域からも入学が可能となった。

平成15年4月から文部科学省「スーパーサイエンスハイスクール」の研究指定校となり、平成20年3月まで研究実践に取り組んだ。

平成19年3月12日、桐蔭中学校校舎整備工事が完了し、4月6日、桐蔭中学校開校式、並びに入学式が挙行された。(2学級80名)

桐蔭中学校では、特色ある教育活動として、教科「桐蔭キュリオ」を開設し、科学・国際・表現の3領域からなる独自の教育を行うとともに、系統性、継続性のある中高一貫教育を行うために、中学校を基礎段階と充実・発展段階の前期と位置づけ、豊かな人間性を育む教育を目指していくこととした。

●中央玄関に掲げられた中学校の校章 ●1期生男子40名、女子40名が入学

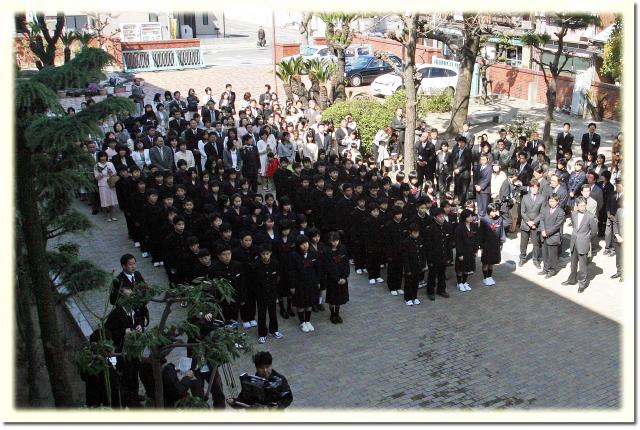

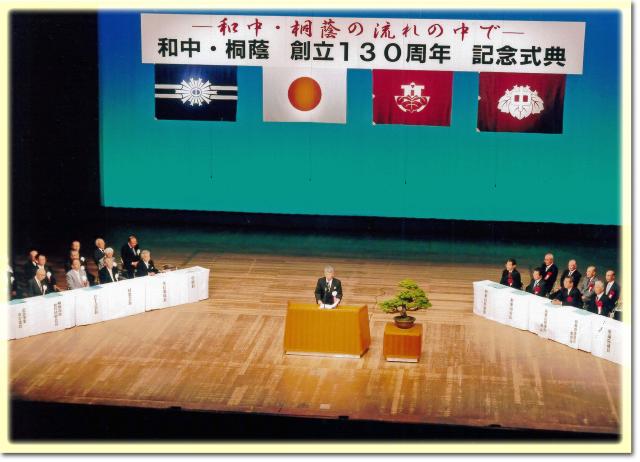

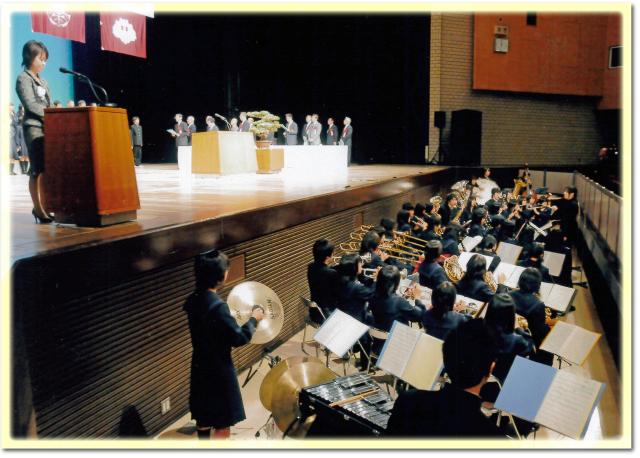

平成21年10月10日、和中・桐蔭創立130周年記念式典が挙行された。

平成25年4月、この年から文部科学省「研究開発学校」の指定を受け、「進学校におけるキャリア教育」をテーマに研究開発を行うこととなった。25年度には、各教科の教員が分担執筆し、各教科ごとに学ぶことの本質的な意味を問う「桐蔭の学び」を作成した。

また、平成26年度からは、本格的にキャリア教育を実施することになり、中学校1年生の「キャリア桐の葉Ⅰ」から高校3年生の「キャリア桐の葉Ⅵ」まで、系統性のあるキャリアカリキュラムを作成し、実践を続けている。

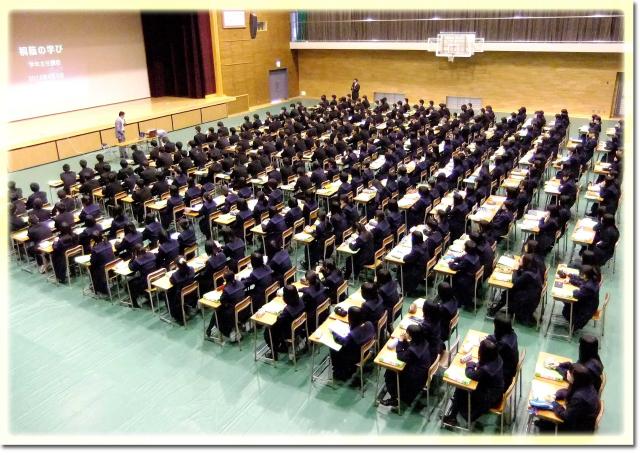

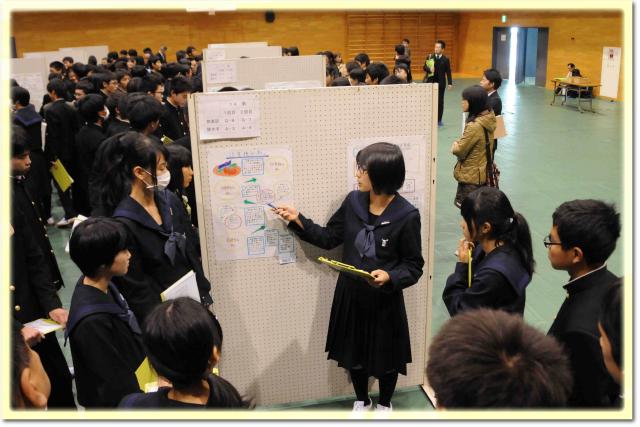

|

|

|

●冊子「桐蔭の学び」と教科「キャリア桐の葉」の授業の様子

さらに、平成26年度からは、第2棟と第3棟の渡り廊下(1階、2階とも)に、インフォメーション・スクエアーを設置し、キャリア教育を通して育てる生徒像としての「桐蔭は、自ら人生を切り拓く人を育てます」といった情報を流すなど、様々な情報の提供を始めた。

平成27年3月、高校野球創設100周年の節目となったこの年、第87回選抜高等学校野球大会に21世紀枠として出場を果たした。初戦で愛媛県今治西高校と対戦し、接戦の末、7対11で敗れるも、53年ぶりとなる選抜甲子園大会出場で古豪復活の輝きを示した。

●53年ぶりの晴れ舞台。開会式での入場行進。 ●選抜出場記念、全校生徒による人文字。

平成28年4月、キャリア教育の推進を機に、また、カリキュラム・マネジメントの必要性が求められる中、教育目標等の見直しを図り、教育指針として「自ら人生を切り拓く人を育てる」「改革への情熱と伝統を重んじる心を育てる」の2つを掲げ、また校訓として、改めて「文武両道」を定めた。さらに、教育内容と教育目標との有機的なつながりを重視した5つの教育目標を掲げた。

和歌山中学校・桐蔭高校歴代校長

TEL:073-436-1366 FAX:073-423-8033