桐蔭の自然

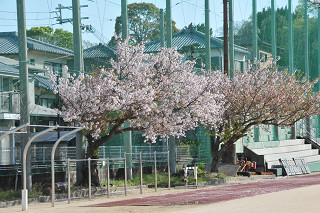

同窓会館のホルトノキ、ソメイヨシノも満開です〔令和3年3月24日〕

《 折々のスケッチ 》

先月、本校同窓会館(旧図書館)と運動場スタンドが国有形文化財登録指定が正式に決定されました。現在の同窓会館の脇にはホルトノキやソメイヨシノが植栽されてます。HP上「桐蔭の歴史」に掲載されている昭和4年の建造完成を伝える大阪毎日新聞の記事から、かつて、玄関横のホルトノキの場所にはソテツが植えられていたことがわかります。

このホルトノキは和歌山県にもゆかりがあり、本来は「ポルトガルの木」という意味で「オリーブの木」を指していました。江戸時代に平賀源内が和歌山を訪れた際、この木を見てオリーブの木と思い込み、間違った名前になってしまったというエピソードがあります。湯浅町浄土宗玉光山深専寺(※)のホルトノキは現在は枯れてしまい見ることはできませんが,「ホルトノキ」の名前は今も残り、常緑の高木として親しまれています。

※深専寺には「大地震津なみ心え之記碑」があり、安政元年(1854年)に起きた大地震による津波の概要を記して、津波対策の教訓を受け継ぐようにしています。

現在の同窓会館(剪定されたホルトノキ)(R3_2_8) | 湯浅町深専寺『大地震津なみ心え之記碑』(R3_2) |

同窓会館横のソメイヨシノ(R3_3_16 朝一輪咲く) | 桜の開花とともに早速メジロもやってきた(R3_3_17) |

咲いている花を見つけてはチュルチュル(R3_3_17) | あっ!という間に同窓会館横の桜も満開に(R3_3_22) |

■サクランボは食べごろ?〔令和2年4月30日〕

4月桜の月が終わり、代わって校庭ではアメリカハナミズキの花が満開を迎えています。グラウンドの鉄棒横には紅白の木が植えられており、少し遅れて咲き始めたピンク色も今が見頃を迎えました。このハナミズキですが、遠目にはピンク色や白色の花に見えますが、その正体は4枚の花びらではなく総苞片(花の基部につく質や色が多少変形した葉)とよばれるものです。実際に中を覗いてみると黄色の小さな花が沢山集まっていることがわかります。

3棟横の庭では今年もサクランボが朱色を深めていき、鳥に知らせます。昨年は1個まるごとくわえて飛び立ったイソヒヨドリを見かけましたが、完熟まではもう一息?ちょっとだけ啄んだだけの食べ残しが2、3見られました。隣のウメの木も実を結んでおり、これから紀州では温かい日差しを浴びながら梅の実も大きく成長していきます。

アメリカハナミズキ(奥はクラブハウス) | 紅白が織りなす |

アメリカハナミズキ 花はまだ蕾 | 総苞片(右の花)にはブタナの綿毛も |

藤棚(右上)サクランボの木(中央)梅の木(奥) | まだ朱色が薄い |

熟れていなかったのかな | 枝につく基部がうっすら赤色に |

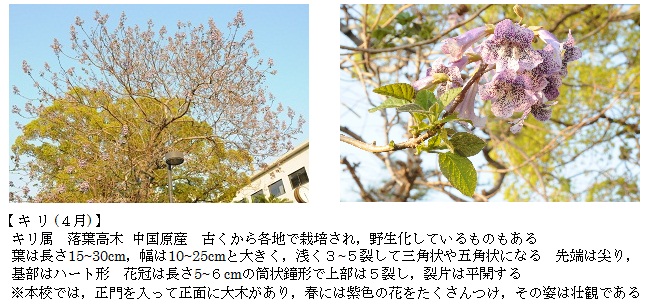

■桐、満開です 〔令和2年4月22日〕

春風に乗せて。今日の午前中は花曇り、一転午後からはやわらかな日差しが降り注ぎ木々もひときわ輝きを放っています。満開の桐は威風堂々、足下の平戸躑躅や小手毬などの低木も今が満開です。雀が地面に降りてきて餌を啄んだかと思うと大きな翼を広げた鳶が2棟の外階段に舞い降りてきました。生徒のいない校舎に思いがけない訪問者でした。

正門正面にそびえるキリ  | すべての蕾が開く |

たわわに咲き誇る

| 美術教室の窓に映るキリ |

3棟中学校花壇のアメリカハナミズキも満開

| 被服室前のアメリカハナミズキも満開 |

コデマリの花が集まりぼんぼり | 北側のレンガ塀沿いのコデマリも満開 |

満開のヒラドツツジ(手前はカナメモチ) | ヒラドツツジのピンクと赤が鮮やか |

■芽吹き、桐も開花 〔令和2年4月17日〕

お天気の日が続いています。早朝、保健室横のトベラに新芽を見つけました。他にも芽吹きはないものかと辺りを見渡していると頭上から「ギャーギャー」と椋鳥の声、足下から餌らしきものをくわえて飛び立つもう1羽。どうやら仲間に危険を知らせたようです。1棟と2棟の間の中庭にはたくさんの新芽・若葉が、芽吹きの季節です。

午後、正門のシンボルツリー「桐」の根元に鶫を発見、地面には桐の花が・・・。見上げると桐が開花していました。うっかりしていました。週末の予報は「雨」ですが、この雨で新緑が深まり、花も咲きそろうかな。

保健室横のトベラ | 見張り役?のムクドリ |

トベラの新芽 (放射状に広がる葉) | アカメガシワの新芽(赤色は毛の色) |

ザクロの新芽 (成長した葉は緑色) | サザンカの新芽 (ニョキニョキ)  |

マサキの若葉 | キンモクセイの若葉 |

ツグミ(近づくと「ダルマさんが転んだ」) | キリの蕾が開いた |

地面にはキリの花が き き | 正門にそびえ立つキリ |

■春、嵐の後に・・・〔令和2年4月15日〕

桐蔭校庭は毎朝鳥の声で目覚め、静かに始まります。先週2、3年生は始業式、1年生は入学式が新年度唯一の登校、散り始めた桜の花びらの中で生徒の声が華やぎました。

4月12日(日)から13日(月)は春の嵐となり、冷たい風が一気に花を散らし校庭も様変わり。月曜の朝、体育館への渡り廊下のピンク色が目に付きました。

4月13日(月)朝 体育館への渡り廊下 | 廊下脇の桜(だいぶ花びらが散りました) |

1年生駐輪場横のカナメモチ(1台の自転車と赤色) | 中学校の花壇(心をつなぐチューリップリレー) |

月曜の正門(小雨交じり登校する生徒の姿はない)  | 園芸部のチューリップ(白色は咲くのが遅かった) |

チューリップからツツジにバトンタッチ | ヒラドツツジが咲き始める(満開の時が楽しみ) |

4月14日(火)朝から晴天 (1棟と2棟の間は葉桜) | グラウンド横の桜だけが満開 (今が見ごろ) |

午後 桜のカーペットが木の枝とコラボ | 葉桜も美しい(青空に向かって躍動) |

■令和の始まり皐月は・・・〔令和元年5月31日〕

令和元年の始まり、5月1日は雨のち晴れでした。桐蔭の校庭ではサクランボが色づき、待ちわびたイソヒヨドリの雄がスーと舞い降りてきたかと思うと熟した果実を咥え飛び去りました。イロハカエデの種子についた水滴も輝いていました。

気がつけば五月も末、生徒も夏服に衣替えし例年になく暑い日が続いています。1棟と2棟の間にあるタマシダ群落は範囲を広げ、葉の裏面にはたくさんの胞子嚢をつけています。今年はムラサキツユクサが劣勢、いつもならタマシダの間から茎を伸長させ紫色の花を目立たせていますが、今はやっとその存在がわかる程度です。

ムラサキツユクサの花 | タマシダ群落の中央にムラサキツユクサが茎を伸長 |

勢力を拡大するタマシダ | タマシダの裏面(茶色の胞子嚢群が見られる) |

雨中サクランボが色づく(5_1) | イロハカエデの種子(葉についた水滴も眩しい) |

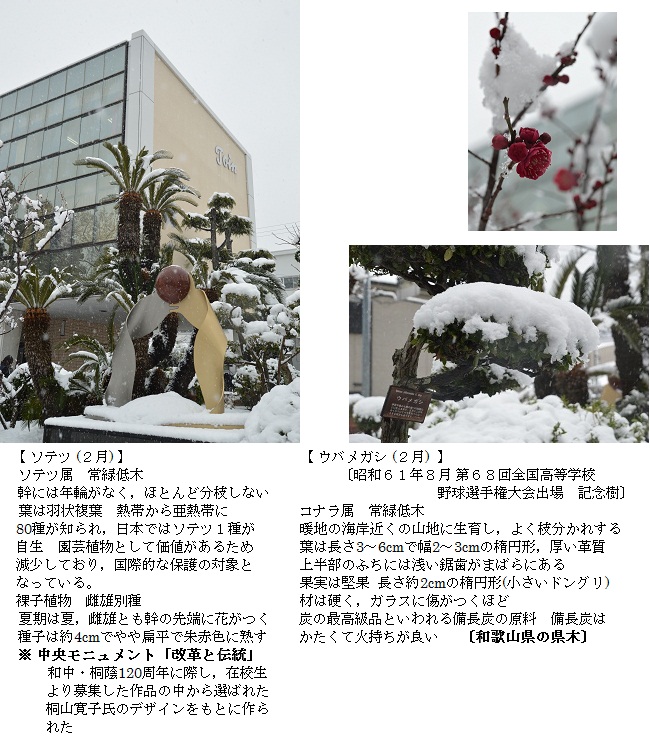

■新緑の季節です。〔平成31年4月23日〕

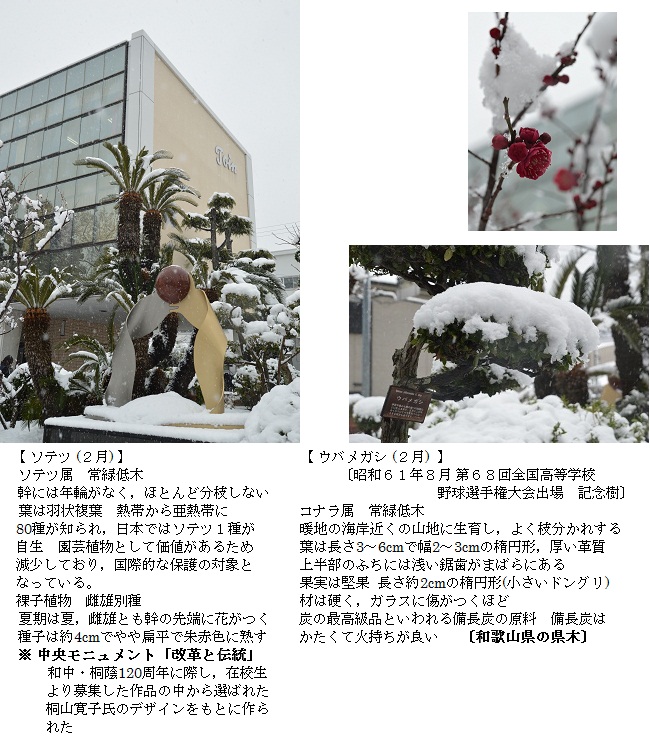

新入生歓迎会、そして部活動登録が終わり、全学年とも本格的に動き出します。校庭の木々も太陽に照らされ輝いています。新緑の美しい季節、ザクロの木も新しい葉を展開していました。サクラの新緑に対して、ザクロの葉は赤色を帯びており、赤色の果実を連想させます。また、正門横「改革と伝統」のモニュメントの奥にはソテツが植栽されており、朱色の種子をつけています。ソテツは雌雄異株、恐竜の時代から生き残っている裸子植物です。種子は下からは見えにくいですが、上からのぞき込むと溢れんばかりの種子が、恐竜気分を味わってみるのも。

ザクロの新葉 | 桜の新緑、ザクロの赤色が映えている |

モニュメントより大きいソテツ | ソテツの種子 種子の周りに見えるのは大胞子葉 |

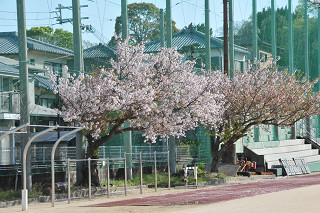

■校庭にも春が訪れました。〔平成31年3月26日〕

2月末、植栽されている2本の梅の木がコラボし、正門に紅白の彩りを添えていました。それも束の間、昨日は紀三井寺の桜標本木がニュースで取り上げられ、近畿地方で最も早い桜開花の知らせがありました。桐蔭の桜はというと、先週の終業式には体育館横の桜がすでに咲き始めていました。今週に入ってからは校舎間の日当たりがよくない桜も開花し、4月には満開の桜が楽しめそうです。

校庭の桜を求めて歩いていると、中学校の花壇ではチューリップが満開、「心をつなぐ 花をつなぐ チューリップリレー since 2015」文化委員会の生徒が植えたものです。また、1棟と2棟の間、駐輪場の横ではコブシの花が開花し、少し紫色がかった白い花をつけています。

先月25日 紅梅の開花に白梅の花が追いつきました | 紅梅と白梅を合わせてみました(別の角度から) |

桐蔭で1番最初に開花した桜です(体育館横) | 沢山の蕾が開花、入学式までは厳しいかな |

中学校文化委員会が大切に育てている花壇です | 昼どき花びらが大きく開いた |

コブシが多くの花をつけました | 花の基部に小さな葉が・・・コブシの特徴です |

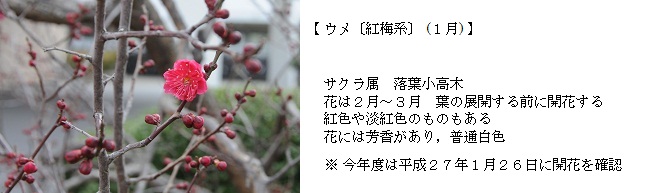

■紅梅が開花しました。〔平成31年1月31日〕

1月も末、今週は特に冷え込みが厳しくなりました。週の初めに正門横の梅を観察すると紅梅の木に7輪開花が認められました。その隣の白梅はまだですが、少しずつ蕾が膨らんできているのがわかります。例年紅白そろって目を楽しませてくれる期間は短いですが、今から期待が膨らみます。

朝8時過ぎ、桐蔭生の通学時間にあわせるように小鳥の群れがやってきました。シジュウカラです。集団で木の枝から枝へ忙しく餌を探しています。冬の間は餌を見つけるのも難しく、木の皮をめくっては隠れている虫を啄んでいました。

紅梅の木にたくさんの蕾がついている | 今週初めに開花しました |

桜の枝にシジュウカラ 餌はいないかなぁ? | みぃつけた! |

捕まえた!! 嘴に翅の生えた虫が・・・ | ネクタイが特徴のシジュウカラ、細いので雌 |

■終業式、校庭も穏やかです。〔平成30年12月27日〕

年の瀬は例年より暖かい日が多く、穏やかな2学期終業式となりました。

校庭を少し歩くと、正門のシンボルツリー桐と楠の大木に挟まれて育つ低木アオキが冬芽をつけていました。

花が少なくなるこの時期でも正面玄関から見える花壇には山茶花がピンクの花をたくさんつけ、その裏側ではシチヘンゲ(ランタナ)が様々な色の花をひっそりと咲かせています。

1棟と2棟の間にある中庭ではソメイヨシノがすべての葉を落とし、落ち葉の間からサザンカの花が顔を覗かせています。紅葉が終わりを迎えたイロハカエデの下ではスイセンが蕾を膨らませ、日当たりの良い中学校花壇に植えられた満開のスイセンと比べてみると面白いです。また、花壇のキンカンの果実はやっと色づき始め、熟した実には早速鳥が突いた跡が見られます。いよいよ本格的な寒波がやってくるようですが、新年の校庭は新たな装いを見せてくれるかな?楽しみです。

アオキ(冬芽)耐陰性に優れ、キリの大木の下でも生育 | 玄関横の花壇に植栽されているシチヘンゲ(七変化) |

サザンカの上にサクラの落ち葉がいっぱい | イロハカエデの鮮やかな紅葉(その下にはスイセンが) |

スイセン(1棟と2棟の間)ようやく蕾が膨らむ

| スイセン(中学校花壇)日当たりがよく満開を迎える |

キンカンがたくさんの果実をつけた | 熟した果実(写真左)には鳥がつついた跡が |

■ニオイシュロランが満開です。〔平成30年11月22日〕

雨のあと北風が吹き、一気に気温が下がりました。校庭も面持ちを変えます。中学校の花壇に植えられているニオイシュロランがすべての花を咲かせました。先月咲き始め、下の方から少しずつ薄い黄色がかった花を増やしてきました。花が咲きそろうとゴージャス、花の少なくなった校庭でひときわ目立ちます。またお隣りのビワの木も開花し、蜜を求めてセイヨウミツバチが忙しなく飛びかっていました。

1番上はまだ蕾かな | ビワが花を咲かせました |

満開のニオイシュロラン | ビワを訪れるセイヨウミツバチ |

■校庭にも実りの秋が来ました。〔平成30年10月20日〕

今日は少し涼しい朝となりました。早くから模試を受ける3年生の姿、校庭を歩くと体育館周辺ではバレーボール選手権大会の選手がアップをしており、グラウンドではサッカーの試合、ハンドボールの練習、同窓会館では吹奏楽部が他校との合同練習など。日中は日差しが柔らかく、過ごしやすい秋晴れです。校庭にも実りの秋が訪れ、ヒヨドリは活性が高く「ピッピッピッー、ピーヨピーヨ」と賑やかです。

ハナミズキ(中央左には来年に咲く花芽) | 下の方は落葉し、実だけが残る |

ざっくり口を広げたザクロの液果 | ビワ(頂生の円錐花序)冬に開花する |

マルバアサガオ | 黄葉が始まったイチョウにからみつく |

■ヤブランが満開です。 〔平成30年9月20日〕

昨日の体育大会をもって今年度の桐蔭祭が終わりました。この期間中たくさんの人が桐蔭を訪れ、校内は賑やかでした。正門を入ったすぐ横にあるモニュメントの下に目をやるとヤブランの花が満開、紫の色鮮やかな小花をたくさんつけています。

「この足下に咲くかわいらしい花に何人の人がきづいたのかな?」と思いつつ、以前進路室の前に貼られていた誕生花のポスターのことを思い出しました。今日9月20日の誕生花はヤブラン、花言葉は「忍耐」と記されていました。「誕生花」や「花言葉」については、国や地域によっても諸説様々ですが、「忍耐」は森の薄暗い樹木の下で、耐えながら凛として咲くことからつけられているとか・・・。この後できる黒い種子も楽しみです。

陽光に紫色も鮮やか(斑入りヤブラン) | 「改革と伝統」のモニュメントの脇に咲くヤブラン |

■1学期を振り返って・・・校庭点描 〔平成30年8月20日〕

今年の夏休み中は多くの台風が発生し、今回の台風で20号となります。台風の進路も東から西へと移動するなど、珍しいコースをたどっています。本校は8月27日(月)からいよいよ2学期が始まり校内にも活気が戻ってきます。例年ならツクツクボウシが行く夏を惜しむように鳴くところですが、校庭は静まりかえり太陽の日差しだけがジリジリ照りつけています。2学期の始業を前に、1学期の校庭を少し振り返ってみました。

シロハラと桜のカーペット(4_3)

| カナメモチとヒラドツツジ(4_23)

|

排気口で子育てをするムクドリ(5_21)

| 同窓会館前のホルトノキが満開(7_3)

|

ナンキンハゼの実(蒴果)がいっぱい(8_17)

| ホルトノキが結実(核果)(8_20)

|

■ツワブキの花が咲き始めました。〔平成29年10月31日〕

校庭にはツワブキが点在しています。あるものは百日紅や桜の木の根元から、また、あるものは群生したタマシダの中から花茎を伸ばし、蕾をつけています。相次ぐ台風の後、蕾が緩み花が咲き始めました。昨日は、近畿地方で「こがらし1号」が発表され、今朝は冷え込みましたが、寒さの中で花びらの黄色ががいっそう艶やかです。

百日紅の根元に花を咲かせたツワブキ | 保健室裏のこんなところにも・・・ |

■ザクロの果実が鈴なりです。〔平成29年9月8日〕

午後の日差しも少し和らいできました。校庭ではツクツクボウシが夏の終わりを告げます。花の少ない校庭を歩くと、昨年は不作だったザクロの実が今年はたくさん実をつけました。ひとつひとつの実は小さいものの鈴なりに実を結び、枝が重く垂れさがっています。まだ、はじけた果実は見られませんが、中から赤い種が飛び出してくるのが楽しみです。

3階まで届くザクロの木  | 鈴なりに実をつけたザクロ |

■ アマリリスの大輪が咲き揃う。(平成29年5月17日)

3年生は今週の月曜から前期中間考査が始まりました。今日からは全学年が考査に入り、1年生は入学後初めての定期考査です。テストの後も教室や生徒ホールでたくさんの生徒が残って勉強している姿を見かけます。ちょうど生徒ホールから進路指導室へ向かう通路の脇に、赤・ピンク・白のアマリリスが咲きました。職員室や進路の部屋へ質問に行く生徒はすぐ傍を通っていますが、テストのことで頭の中はいっぱい?生徒は気づいているのかな?

色とりどりのアマリリス | 黄色の花はメキシコマンネングサ |

■桜吹雪の舞う中で月桂樹が花を咲かせました。(平成29年4月14日)

桜の木の下には花びらのカーペットが広がっています。1棟の端にある保健室の裏には月桂樹が植栽されており、薄い黄色の花がたくさん見られます。月桂樹の葉は勝利のシンボルとして冠にし、勝者の頭にかぶせるほか、香料として料理に用いられローリエの名で市販されています。材は堅く、よく枝分かれし雌雄異株の樹木です。

朝日に映える月桂樹の散形花序〔雄花〕 | 月桂樹(右)と百日紅(左)〔奥には桜が見える〕 |

■校庭は花盛りです。(平成29年4月4日)

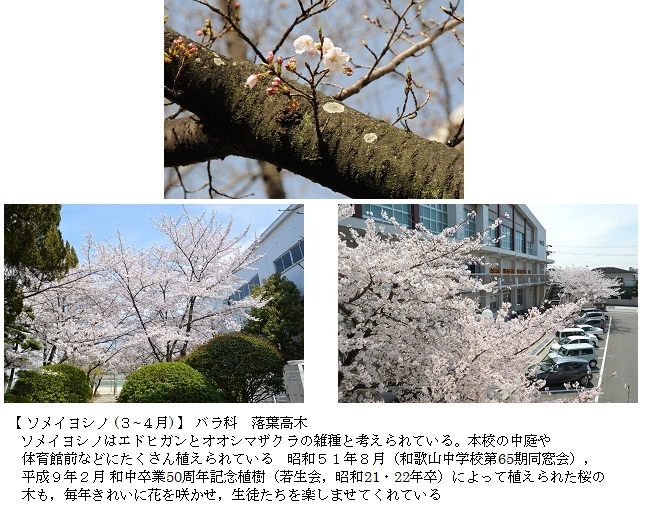

全国から桜の開花や満開の便りが届く今日この頃、桐蔭の校庭でも色とりどりの花が咲きそろい目を楽しませてくれま す。体育館横の桜が満開を迎え、中学校の花壇では文化委員会が育てた真っ赤なチューリップが咲きそろいました。

■春間近、校庭の桜が咲きました。(平成29年3月27日)

先週の金曜日に終業式が行われました。週明けの朝、静かな校庭を部活動の生徒が登校してきます。人通りのない中庭に目をやると桜が開花していました。まだまだ寒い日が続いていており、「今年の桜は遅いな」と思ったのは先週のこと、この土日に一気に花が開きました。今回桜の花とともに、校庭の移り変わりをあわせて紹介します。

ソメイヨシノ H29.3.27  | ソメイヨシノ(花はまだ数えるほどです)H29.3.27 |

イソヒヨドリ♂(ホルトの実?に夢中)H29.3.3

| カワラヒワ(さえずりが美しい)H29.3.15 |

紅梅(白梅に少し遅れて満開)H29.2.24 | 白梅 H29.2.24 |

メタセコイヤの落葉 H28.12.14 | イロハカエデの紅葉 H28.12.14 |

イチョウの黄葉(左側の大木はキリ)H28.12.3 | アオギリの黄葉(両端) 中央は袋果 H28.11.20 |

■秋の中に冬の予感を発見しました。(平成28年11月18日)

週の後半は穏やかで小春日和になりました。朝夕の冷え込みが生徒の登下校の背中を丸くします。校庭を見渡せば、紅葉と黄葉がそこかしこに見られ、シャッターを切る回数もいつもより多くなりました。落葉した枝の隙間から、木に残されたザクロやアメリカハナミズキの果実を見つけつことができました。やがてすべての葉が散り、校庭も冬を迎えます。

ソメイヨシノ(紅葉の中でも桜はひと際鮮やかです) | アカメガシワ(花の時期から雄株とわかりました) |

屹立するザクロ(午後の日差しに映える姿がお勧め) | ザクロの果実(今年もたくさん実をつけました) |

アメリカハナミズキの液果(実は熟すると黒色に) | イロハカエデ(紅葉のお手々は7本イロハニホヘト) |

イチョウ(イチョウの紅葉はこれからが見もの) | サルスベリ(樹皮もなめらかで美しい ) |

■金木犀が香る季節となりました。(平成28年10月21日)

日中も過ごしやすくなり、日差しが心地よく感じられます。先月行われた文化祭の日のこと、朝から小鳥が窓ガラスにぶつかったらしく、力なくうずくまっていました。夏鳥のヤブサメでした。あれから一月余り、秋の足音をゆっくりと聞く間もなく、一気に季節が変わりました。落葉したサクラの木の枝にはシジュウカラが忙しなく餌を探す姿が見られ、1棟と2棟の間にある金木犀は沢山の花をつけ、独特の芳香を放っています。

追伸 ヤブサメですが、その後しばらくして元気に飛び立ちました。

芳香を放つ金木犀 | 餌をついばむシジュウカラ |

丈は2mを超える | ヤブサメ(文化祭の朝9/15 意外な訪問者) |

■校庭も様変わり、静かさを取り戻しました。(平成28年9月2日)

8月25日(木)から授業が始まりました。夏休み期間中はクマゼミの大合唱が続いていましたがそれもおさまり、校庭も静かさを取り戻しました。8月の初めごろ花をつけていたホテイアオイの葉の上には、多くのクロイトトンボが観察されましたが、それも見られなくなりました。今は中学生が育てた向日葵の花が頭を重くもたげています。

|  |

上の2枚の写真は夏休み明け9月1日の校庭です。授業中、蝉の声もなく静かです。中学校の花壇では、文化委員が中心となって手入れをした向日葵が花をもたげています。

右の写真はクマゼミの殻です。校庭の至る所に蝉の出てきた穴と抜け殻が見られます。

下の2枚の写真は8月初旬に撮影したものです。朝からクロイトトンボが飛びかう姿が見られました。 |  |

|  |

■校庭のアガパンサスがたくさんの花をつけました。(平成28年7月1日)

校庭の一角に、ひときわ目を引く薄い水色のきれいな花があります。最近、日本でもよく栽培されている 「アガパンサス」です。原種「アガパンテゥス・アフリカヌス」は、南アフリカのケープタウン近くに自生する

植物で、英名では「アフリカン・リリー」と呼ばれています。ユリのように背が高く,校庭のアガパンサスも

120cmに達します。

■校庭の紫陽花が色づきました。(平成28年6月14日)

梅雨の晴れ間、桐の葉から洩れる朝日が中庭を 明るく照らします。1棟と2棟の間に植えられた 紫陽花が色づき始めました。遠目には真っ白な紫 陽花でしたが、だんだんと色づき青みを帯びてき ました。この紫陽花は、本校に勤務されていた職 員の方が、「受験生の心が安らぐように 」と植え られたものです。こらから本格的な梅雨を迎えま すが、1棟と2棟の渡り廊下から見えるその姿は、 雨の煩わしさを、ひととき忘れさせてくれます。 |  |

|  |

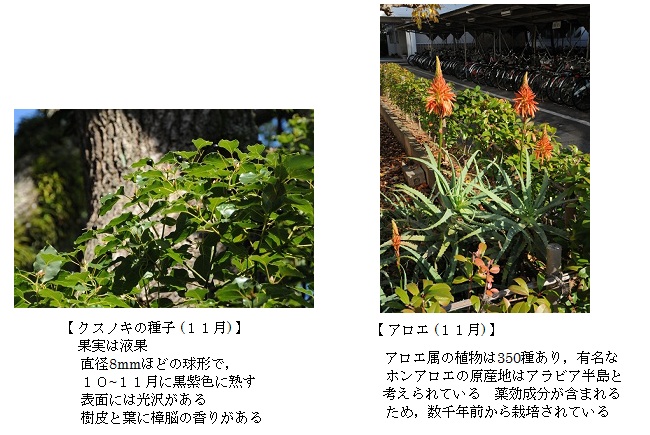

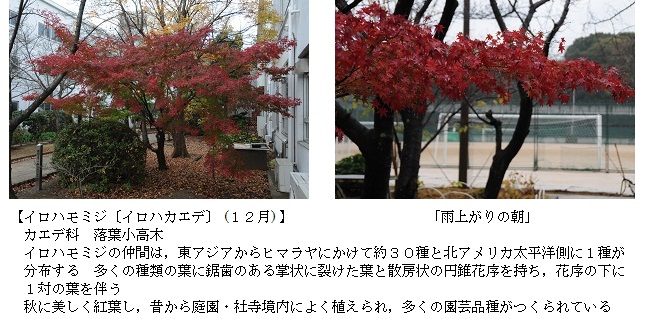

桐蔭の四季

校庭の植物&野鳥(2010~2015)

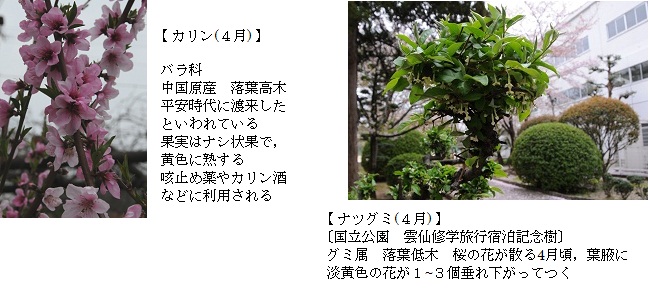

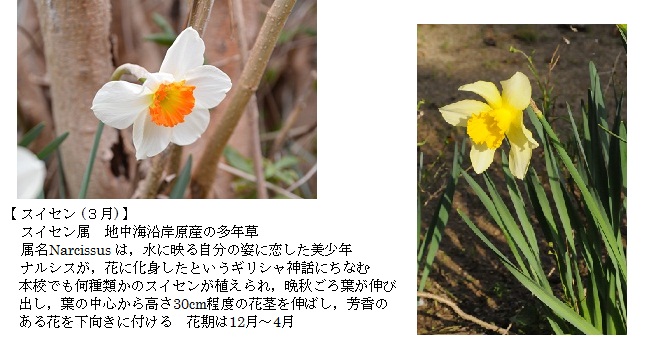

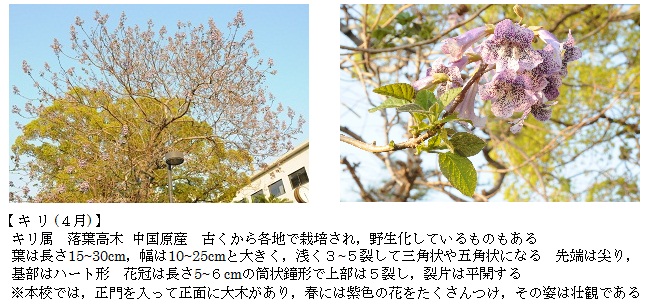

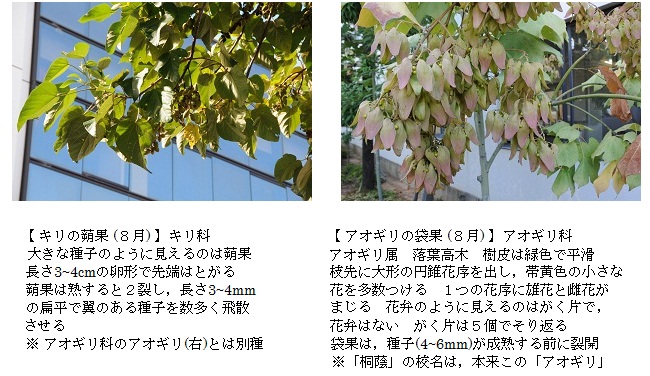

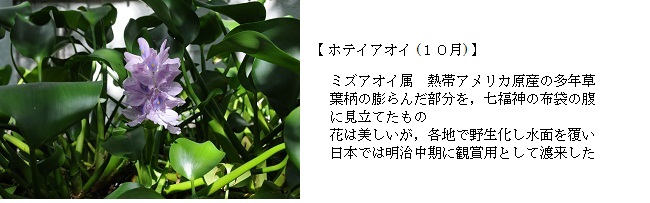

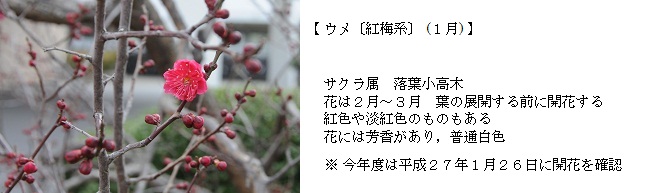

《 四季の植物 》

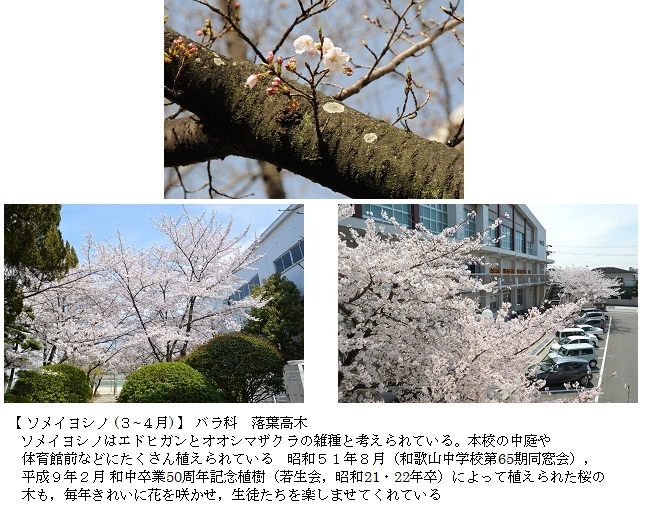

〔春〕

〔夏〕

〔秋〕

〔冬〕

《引用文献》

山渓ハンディ図艦「樹に咲く花」(山と渓谷社)

山渓ハンディ図艦「山に咲く花」(山と渓谷社)

山渓ハンディ図艦「野に咲く花」(山と渓谷社)

朝日百科「植物の世界」(朝日新聞社)

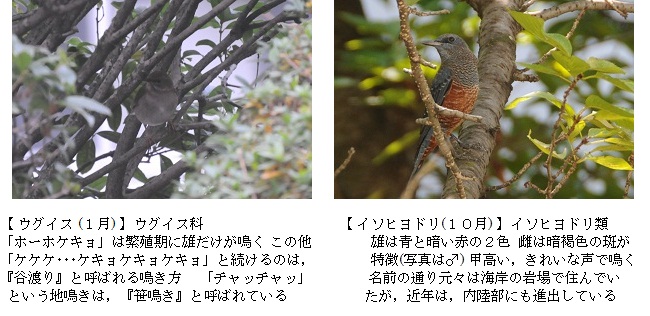

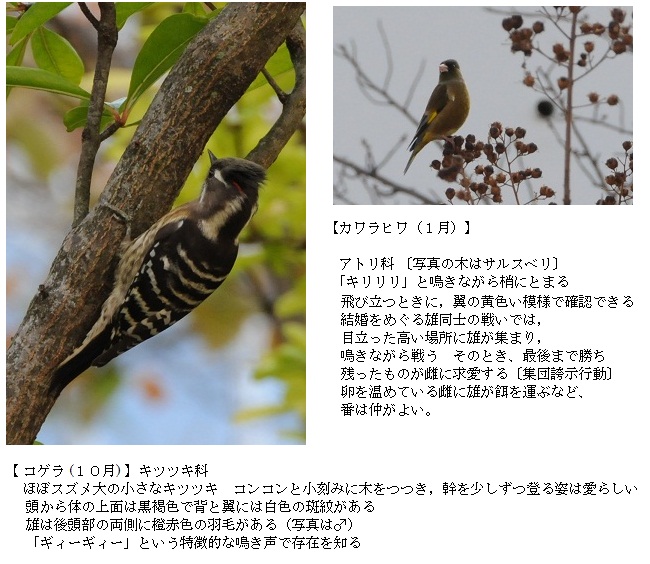

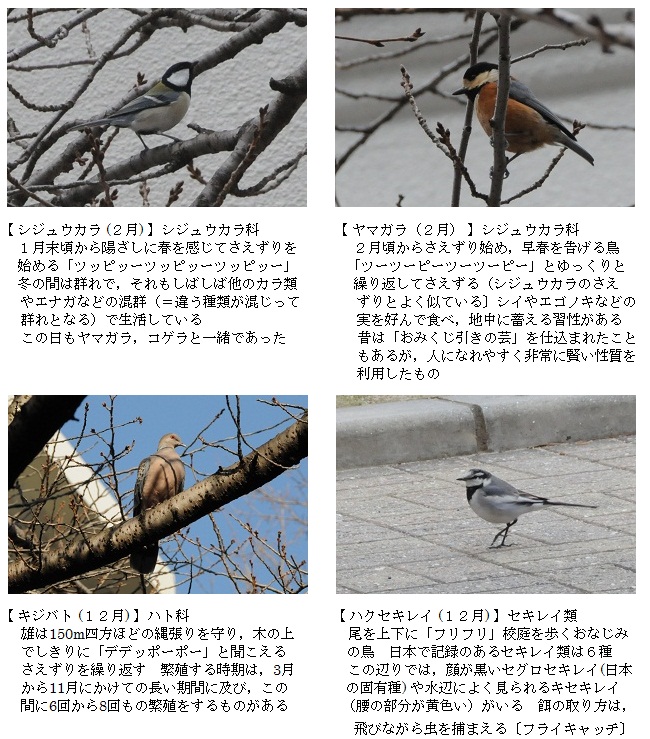

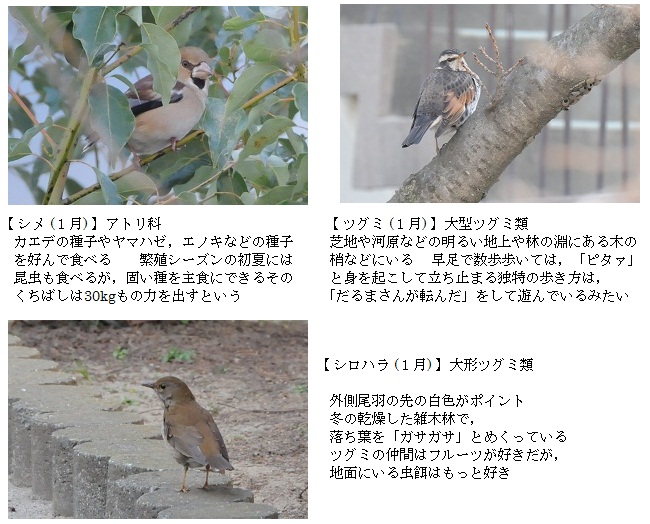

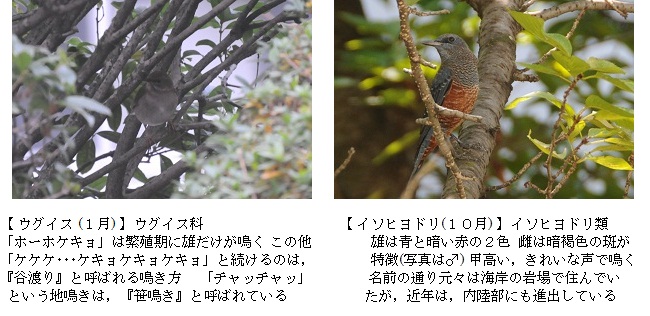

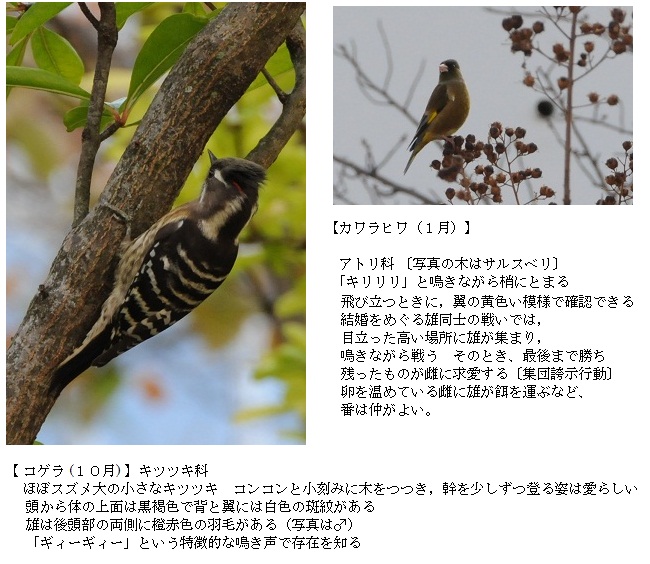

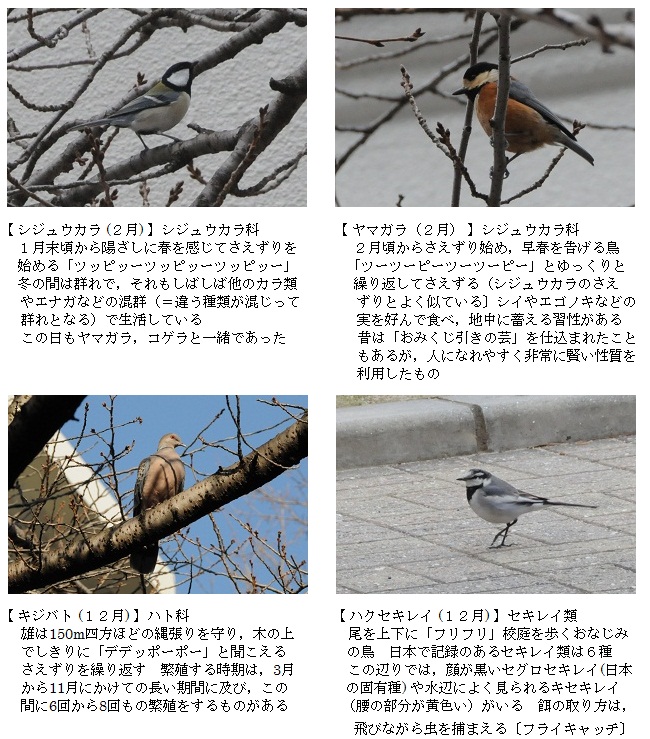

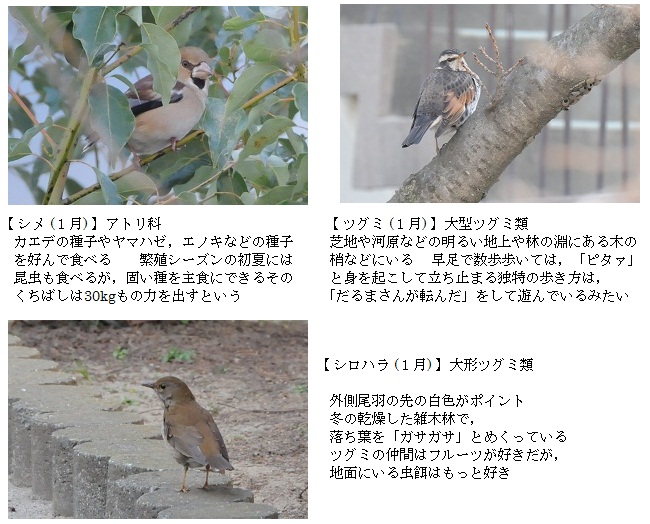

《 野 鳥 》

『留鳥』(1年中見られる鳥)

『冬鳥』

《引用文献》

「フィールドガイド 日本の野鳥」 (日本野鳥の会)

「鳥たちのおもしろ私生活」ピッキオ編(主婦と生活社)

き

き