トップ > 多彩な教育 > 学習について > きめ細やかな指導

きめ細やかな指導

卒業生からのメッセージボードを掲出しました。(令和4年3月2日)

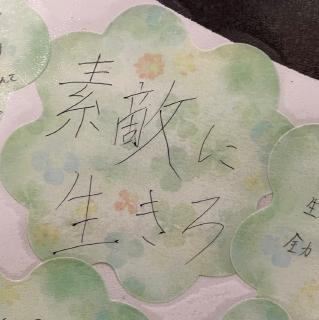

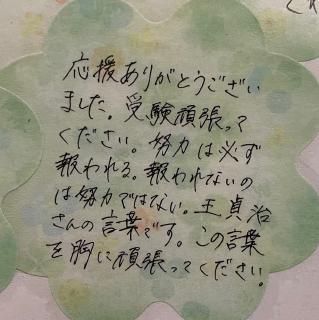

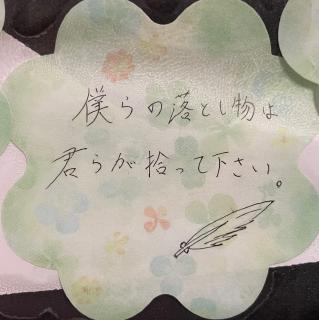

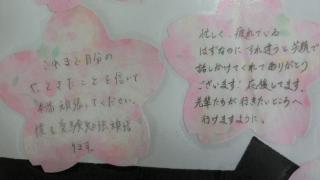

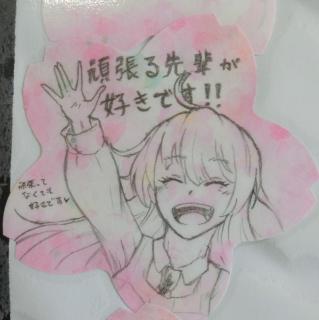

●3月1日卒業式後の放課後、2棟1階進路指導室前に、卒業生から在校生に向けたメッセージボードが掲出されました。 ●昨年12月に1,2年生からの激励メッセージとして3年生に送られた「合格祈願」にリプライする形で、去りゆく先輩からの貴重な言葉が届けられました。 ●春に芽吹く新芽を思わせる緑色のカード | には、ハイシーズン乗り越えた受験生としてのホットなアドバイスや、後輩として先輩達から代々引き継いできた、そして先輩として後輩達に引き継いでいくべき普遍的な想いが刻まれ、「感謝」の二文字を縁取っています。 ●デジタルネイティブ達のこのアナログだけれど温かなエールの交換、「桐蔭ならではの新たな伝統」となるかもしれません。 |

校内掲示物を紹介します①。(令和3年12月21日)

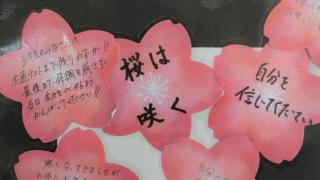

●一棟一階中央廊下に掲出された、「合格祈願」メッセージパネル。1、2年生有志がホームルームの時間に桜の花びらにしたためた先輩達への激励メッセージを、進路指導部で「合格祈願」の4文字を縁取りデコレーションしたものです。 | ●共通テストまで一ヶ月を切った受験本番シーズンに、ささやかな、しかし力強い後輩達からの応援を受けて、3年生がそれぞれの自己実現に向けてベストを尽くしてくれることを期待します。 |

エンパワメントプログラム説明会を実施しました。(令和3年12月3日)

●12月3日(金)、2学期末考査終了後に、来春3月に本校で開催予定の「エンパワメントプログラム」説明会を、本校会議室にて実施しました。 ●高校生向け、中学生向け、保護者向けの3回に分けて実施した説明会には合わせて30名弱のみなさんが参加、担当者の説明を熱心に傾聴していただきました。 | ●本校初導入となるこのエンパワメントプログラム。コロナ禍によりプログラム自体は、三日間のコンパクト版になりますが、英語を通して「生きる力」を発現させる確かな「学びの場」となることを期待したいと思います。 ●またこの日の説明会に参加できなった方には、説明会の様子を収めた動画を配信します。視聴URLは6日(月)以降、生徒保護者向けメールにてお知らせします。 ●プログラム正式申込みは12月17日(金)までとなっています。 ➢エンパワメントプログラム配布チラシ |

デートDV講演を行いました。(令和3年11月11日)

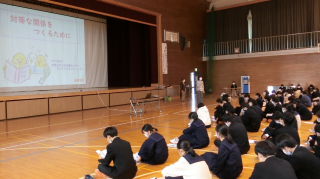

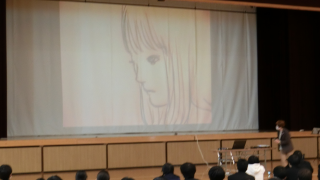

●11月11日(木)5限に、和歌山県男女共同参画センター「りぃぶる」主催によるデートDV講演を体育館で開催、3年生全員が受講しました。 ●講師に、ウゥメンズネット和歌山の片岡 玉恵さん、女性と子どもネット堺の山中 優子さん、辻川 節子さんをお招きして、「対等な関係を作ろう~でーとDVを防止するために」と題した1時間の講演。 ●代表生徒による「DV関係編」のスキット実演に始まり、身体的、精神的、経済的、SNS利用といった暴力の種類や、危険度チェック、DVが起きる仕組み、自分自身でできることといった項目で学びを深 | め、最後には代表生徒が再度「気づき編」のスキットを実演、まとめとして、早稲田大学の学生が制作した啓発プロモーション映像を視聴しました。 ●これから最も早く社会に出て行く存在として、参加した3年生は、丁寧かつ効果的に進められる講演を集中して傾聴し、たいへん有意義な学びの場とすることができていました。 ●3名の講師の皆様、また講演をコーディネートしていただいた男女共同参画センター「りぃーぶる」の佐々木真次様、貴重なご講演ありがとうございました。 |

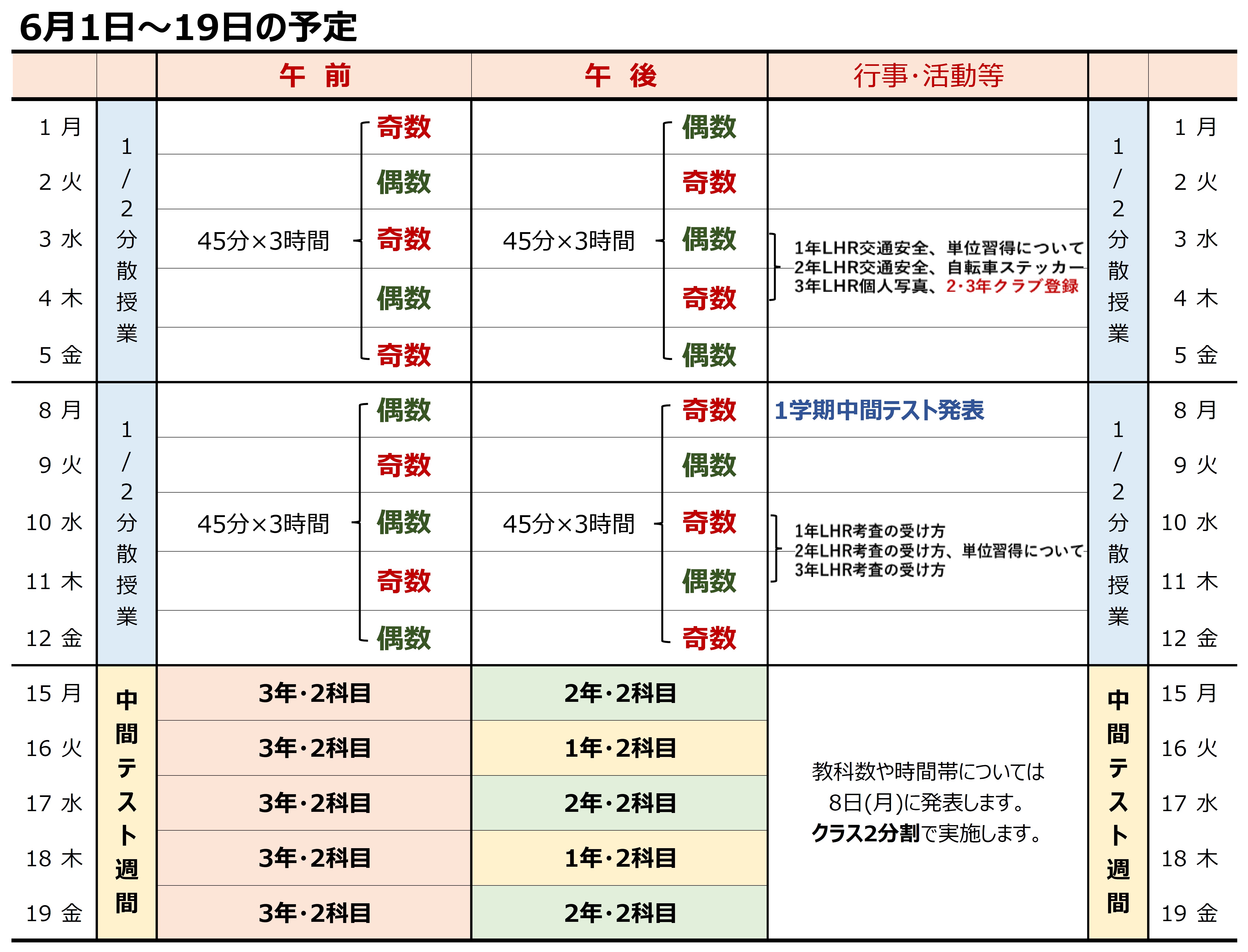

「世界津波の日」に防災の取り組みを行いました。(令和3年11月5日)

|   |

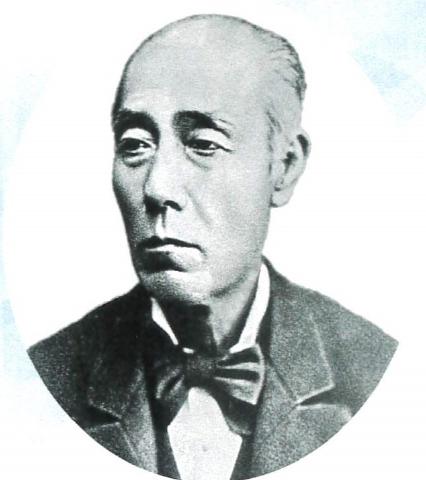

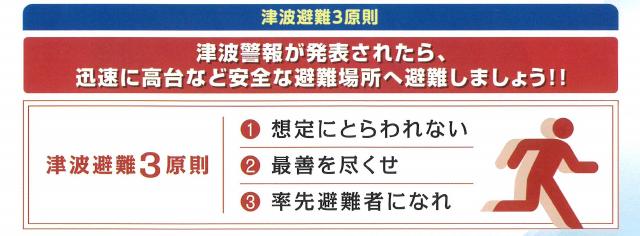

●11月5日(木)、国連が定める「世界津波の日」にあたり、日ごろからの防災意識を高めるための活動として、午前に全校生徒がシェイクアウト訓練、午後は「高校生防災スクール」の一環として、中1と高1合わせて320名が、この日県民文化開館で行われた、濱口梧陵偉業顕彰シンポジウム「現代(いま)に生きる梧陵の精神~Keeping the Spirit of Hamaguchi Goryo Alive~」の生配信を教室でオンライン視聴しました。 ●2時間目の授業中、午前10時ちょうどに、震度5弱の地震の発生を告げる「緊急地震速報」が鳴動。各教室とも私語もなく、数秒の内に「命を守る三動作」である、 1.姿勢を低くする 2. 頭・体を守る 3.揺れが収まるまでじっとしている が粛々と実践できていました。 | ●6限、7限は、中1、高1が上記シンポジウムの内、 講演「濱口梧陵を世界の英雄にする!」 講師 河田 惠昭 氏 事例発表1「受け継がれる梧陵の精神」 耐久高校生徒 事例発表2 国連ユニタール研修生 の3パートのWEB上での生配信を教室で視聴。 ●偉人であり英雄である濱口梧陵を熱く語る河田氏や、梧陵と学校、地域の関係を丁寧にまとめ上げた耐久高校生徒、広川で学んだというソロモン諸島出身のユニタール(国連訓練調査研究所)研修生のEverlyn Fiualakwaさんの英語による発表を、生徒達はしっかり傾聴し、集中した防災への取り組みができていました。 ●先人の知恵に学びつつ、来たるべき有事への備えをより確かなものとする、貴重な「防災デー」となりました。 |

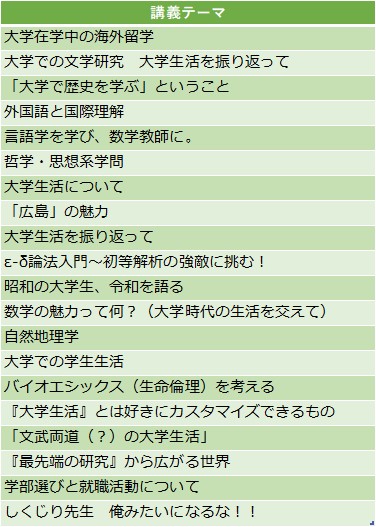

キャリア桐の葉「大学生活よもやま話」を実施しました。(令和3年6月30日)

●6月30日(水)6限、3年生「キャリア桐の葉Ⅵ」の一環として、本校教員を講師とする「私の大学生活よもやま話」と題したキャリア教育講座を実施、3年生が20講座に分かれて熱心に聴講しました。 ●三年生担当教員を中心に計20名の教員が講師を担当。テーマは以下のとおり。 ●各講座では、自身の出身大学での専門分野の紹介や大学の魅力、大学生活の過ごし方のアドバイス等 | を織り交ぜて、ホームメイドながら、熱くアカデミックな桐蔭スタイルの「よもやま話」が展開されていました。 ●20分2コマという限られた時間でしたが、事前希望調査で参加した3年生も目を輝かせながら傾聴、それぞれの進路決定に向けての良い刺激となった事だと思います。 |

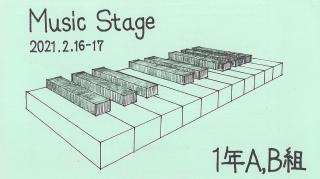

選択音楽課題研究演奏発表会を行いました。(令和3年2月22日)

ベートーベンからYOASOBIまで、音楽選択の総まとめ。2月12日(金)から17日(水)にかけて、1年生選択音楽恒例の課題研究発表会が音楽の授業時間を用いて行われ、音楽選択生全107人が、個人またはグループでそれぞれの課題解決に向けた発表活動に取り組みました。 3つの選択群で行われた発表会では、クラシックの定番から最新のPOPミュージックまで、発表曲の | 選曲もバラエティ豊か。また楽器演奏練習はもとより、発表会のMC、記録、パンフレット作成といった準備運営等も生徒主体で行われました。 どの会も、担任や学年の先生方も見守る終始和やかなムードの中にも、音楽の持つ力と表現課題への真摯な取り組み姿勢が伝わる充実した「学びの場」となっていました。 |

令和2年度防災スクールを実施しました。(R2年12月10日)

「備えあれば憂いなし。備えよ常に」-ロバート・ベーデン・パウエル(ボーイスカウト創始者)9日(水)午後、本年度の防災スクールを、自衛隊、和歌山県、和歌山市の各関係の皆様の協力を得て校内にて実施、中学生、高1生、高2生合わせて約830名が参加しました。 今回は、8種類の防災に関わるアクティビティを校内10カ所に分かれて二分割で体験、その後、体験した活動についてホームルームにて班別で報告会を持 | つというスタイルで実施しました。 各活動を通じて、様々な視点から防災についての学びを深め、「常に有事に備える」という意識を高めることのできる貴重な機会となりました。ご協力いただいた自衛隊(和歌山地方協力本部、信太山駐屯所)、県(危機管理局、防災企画課)、市(危機管理局総合防災課)各部署の皆様、ありがとうございました。 |

| ロープワーク | 地震体験車「ごりょう君」 | 救急救命法 |

|---|---|---|

●「もやい結び」「一重つなぎ」「命綱結び」といった、救出活動時のまさしく命を「繋ぐ」結び方を学びました。 |  ●ロープワークの合間に各班代表1名、定員2名での震度6体験。揺れの強烈な恐ろしさを実体験できました。 |  ●ダミーを用いた心肺蘇生法と、身の回りの物を用いた簡易担架の作り方・搬送の方法や留意点等を学びました。 |

| 被災地出隊講話 | 災害時対応講話 | 避難所運営・パーテーション設営 |

|---|---|---|

●被災地での被害の状況や自衛隊の活動ぶりを通して「物心両面」での備えの大切さをひしひしと学びました。 |  ●県の防災方針、ポータルアプリ「防災NAVI」や避難カードの効果的な活用方法についての講義を受けました。 |  ●避難所での居住空間作りとしてパーテーション設営、段ボールベッド設営などを実際に体験しました。 |

| アルファ化米炊き出し | マイトイレ・非常用スリッパ製作 | 報告会 |

|---|---|---|

|  |  |

PTA早朝指導週間を実施しました。(R2年11月27日)

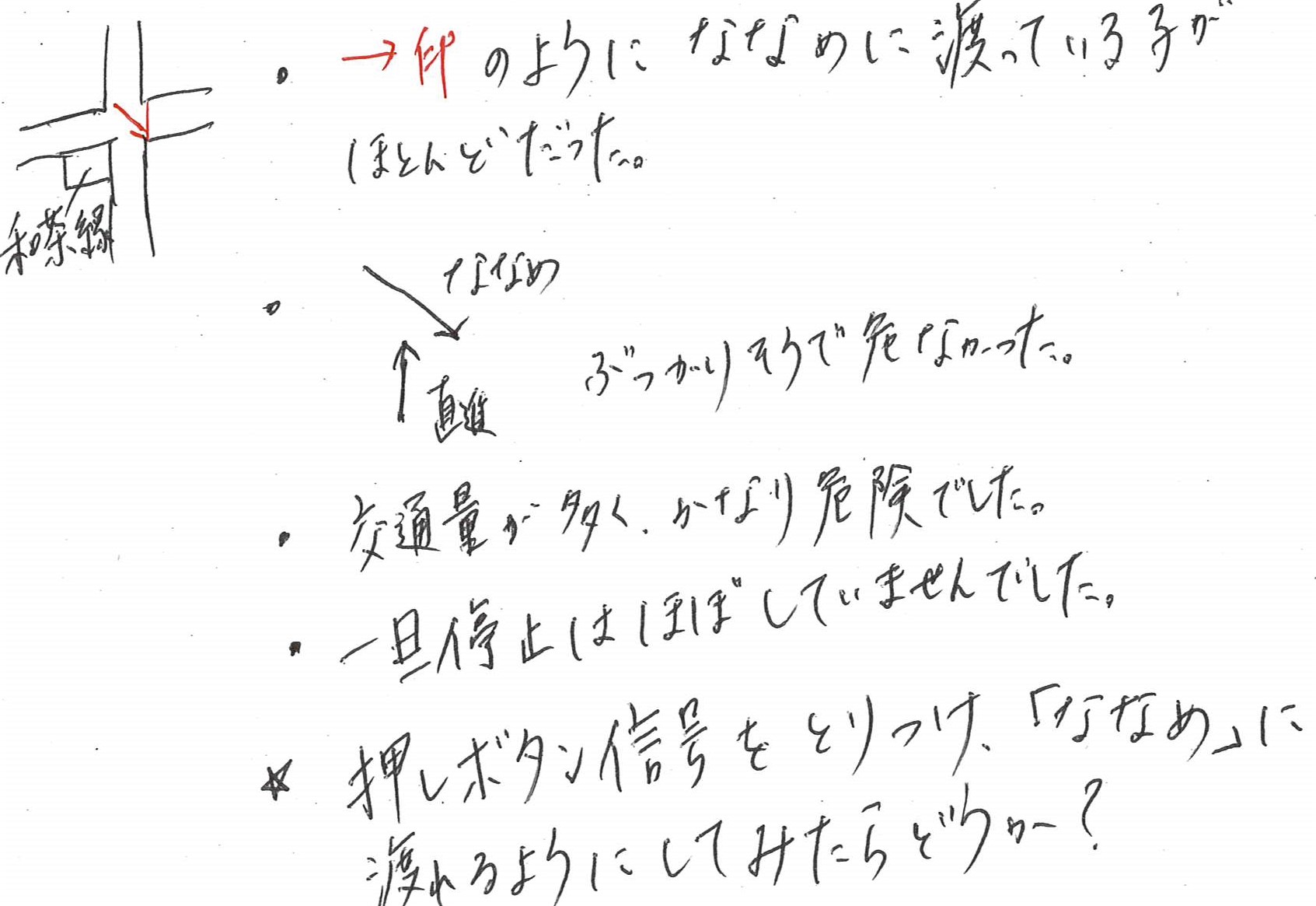

特殊な交通事情の中、より安全な登校のために。11月16(月)~20日(金)の5日間に渡り、本年度のPTA早朝指導週間を実施、PTA指導部を中心とする保護者の皆様の参加協力を得て、登校時の生徒達の挨拶や交通マナーなどのご指導をいただきました。 例年は5月と11月の2回実施している指導週間ですが、今年はコロナ禍により今回が初回。中高合わせて合計のべ69名の皆様に、毎朝8:00~8:30の間、学校近郊4カ所にて立ち番をお願いし、本校近郊の特殊な交通事情の中、登校する生徒達の様子や表情、交通マナーなどを観察、指導していただきました。 生徒たちの様子やマナー改善・ルール遵守の課題について事後アンケートでいただいたご意見、コメントを以下にいくつか掲載しました。今後の安全指導、生徒指導の参考とさせていただきます。 保護者の皆様には、朝のたいへんお忙しい時間帯にも関わりませず、また最終日には、登校時に合わせたかのような激しい雨に見舞われるなど、万全なコンディションではありませんでしたが、たいへん熱心にご活動いただきました。本当にありがとうございました。

●堀止変電所前: ・見通しが悪い交差点だったので、車との接触事故に十分注意し誘導させていただきました。野球部がしっかりと大きな声であいさつしてくれたので、とても気持ちよかったです。・自転車のルールを守れていない生徒が多いのが気になりました。例えば曲がり角で一旦停止せず道に飛び出す、並列で自転車を走らせている、などです。危険だと感じることがあったので、自転車のルールを生徒に再度徹底する必要があるかと思います。 ・交通量が多く、ルールがうやむやな場所で、常に危険を感じずにはいられませんでした。3人で立ちましたが普段通行している一般車の方と生徒の暗黙のルールに任せるほうが安全なように思える場面もありました。 ・最後の機会なので、ほぼ全員にこちらから「おはよう」と声かけをしました。結果9割ほどが「おはようございます!」と挨拶を返してくれ、その内の1割は生徒の方から挨拶してくれました。その日一日がとても「さわやかな一日」になりました。さすが!桐蔭生です!!ありがとう!! ・染髪、化粧の生徒も見られました(指導をお願いします) ●和茶縁さん前: ・スクールゾーンのない交差点で、車の交通量も多く感じました。その中を自転車の生徒が通っているので、正直、危ない!と思ったこともありました。自転車通学の生徒は横断歩道を直進せず斜めに渡る生徒が多いな、と思いました。私たちが立っていたから横断歩道を直進した生徒もいると思います。 |

・日赤方面から自転車で桐蔭に右折する学生は、一旦停止などせずナナメに曲がるので少し危険だと思いました。 ・狭く見通しの悪い交差点で、雨で傘をさしていたせいもあり、自分が交通の邪魔になっている気もしました。雨合羽が必要と感じました。交通量も多く往来のスピードも速いので早朝一斉指導の重要性を感じます。 ・開始前に担当場所の注意点、危険予知指導のポイントなどを確認、伝達しておく方が安全、スムーズに指導できるのではないか、と思いました。一緒に担当する方とは、お互いの役割を確認しておくのも良いのではないでしょうか。 ・何人かは左側通行ができていない子もいたので、気をつけて守ってほしいです。挨拶はマスクのせいか、あまりできていなかったように思いました。  (※ちなみに西警察署さんによると、この交差点には信号機の設置は制約上できないとのことです。[教頭]) ●正門前: ・9割の生徒が信号の渡り方などのルールを守れていた。しかし、元気のない生徒の数が多く見られた気がする。 ・(通用門前)一番気になったことは、道に大きくふくらんでスピードを落とさず狭い門に突っ込んでくる生徒がいたことでした。反対方面の交差点側からの生徒さんも同時に入ってこられるとぶつからないかヒヤッと思うこともありました。 ・正門のスクランブル交差点で、少数程度、自転車に乗ったまま校門に入っていった。正門前の車はけっこう速度が速い車が多く、自転車と接触しかけた。学校の前でも、通学用道路としても安心できないと思いました。 ●西門(体育館)前: ・挨拶できる生徒が少ないと思いました。もう少し元気があってもいいのかなと感じました。 ・ちょうど登校時間ピーク時に雨風が強くなり、自転車通学の生徒、徒歩通学の生徒が合羽や傘などで視界が悪くなり大変そうでした。生徒達が大勢通る時間帯にもかかわらず、車のスピードが速くて(慣れていらっしゃるのかもしれませんが)少し気になりました。 ・あいさつも、元気のいい子もいたので、よかったです。服装もきちんとした子が多く、特に気にはなりませんでした。川嶋先生の交通整理も、すばらしかったです。 |

令和2年度学校保健安全委員会を開催しました。(R2年11月13日)

with, after, postコロナの生徒支援とは。11日(水)午後、同窓会館会議室にて、本年度の学校保健安全委員会を、学校医の皆様、PTA代表の皆様、学校関係者等計25名の参加を得て開催しました。 協議では、まず中高養護教諭から、コロナ禍に於ける学校保健面でのこれまでの状況や対応を報告。これを受けて3名の学校医の先生方(内科医・新谷 潤二先生、内科医・木村 芳樹先生、薬剤師・大桑 邦稔先生)にそれぞれの専門的お立場から評価とアドバイスをいただきました。 後半では、高野山大学人間科学科准教授・上野 和久先生に「Covid-19への『こころのサポート中長期支援』」と題した講演をいただきました。 | コロナ禍により分断された「人や自分との繋がり」の重要性や、トラウマを持つ子供の「耐性領域」の伸縮、支援が必要な生徒の理解とその支援の在り方についてなど、臨床心理学的見地から理論的かつ実践的で大変貴重なお話をいただきました。 学校医の皆様、講師の上野先生をはじめ、多忙な中参加いただいた皆様方、ありがとうごいました。 |

防災避難訓練を行いました。(R2年11月12日)

災害を生き延びる道を敷くための15分間。12日(木)、4限LHRの時間を用いて本年度の防災避難訓練を中高全生徒が参加して行いました。 午前11:45に震度6弱の地震発生を告げる緊急地震速報が全校に鳴動、津波警報発令、生徒ホールからの出火という状況設定下、本部からの全校放送に従って、各教室からグラウンドへの緊急避難を開始。移動開始の放送からグラウンドでの点呼が完了するまでの所要時間は7分20秒、感染症予防の観点から集合後は即解散し、トータル15分で1080名の避難訓練の全行程は無事終了しました。 今回も生徒達への事前告知なしの訓練となりま | したが、「おはしも」もしっかり徹底され、訓練は粛々と進行していました。 避難訓練後のHRでは、防災ハンドブックも用いながら避難訓練の振り返りを行うとともに、来る12月9日に行う「防災スクール」の活動グループの立ち上げ等が行われました。 先週の「世界津波の日」から続く「防災週間」となりましたが、ひたひたと迫りつつある南海トラフ地震を想定しつつ、「災害を生き延びる道」をより確かなものにすべく、日ごろから取り組んでおきましょう。 |

「世界津波の日」シェイクアウト訓練を行いました。(R2年11月5日)

「これは、ただ事でない」だから、どうする。

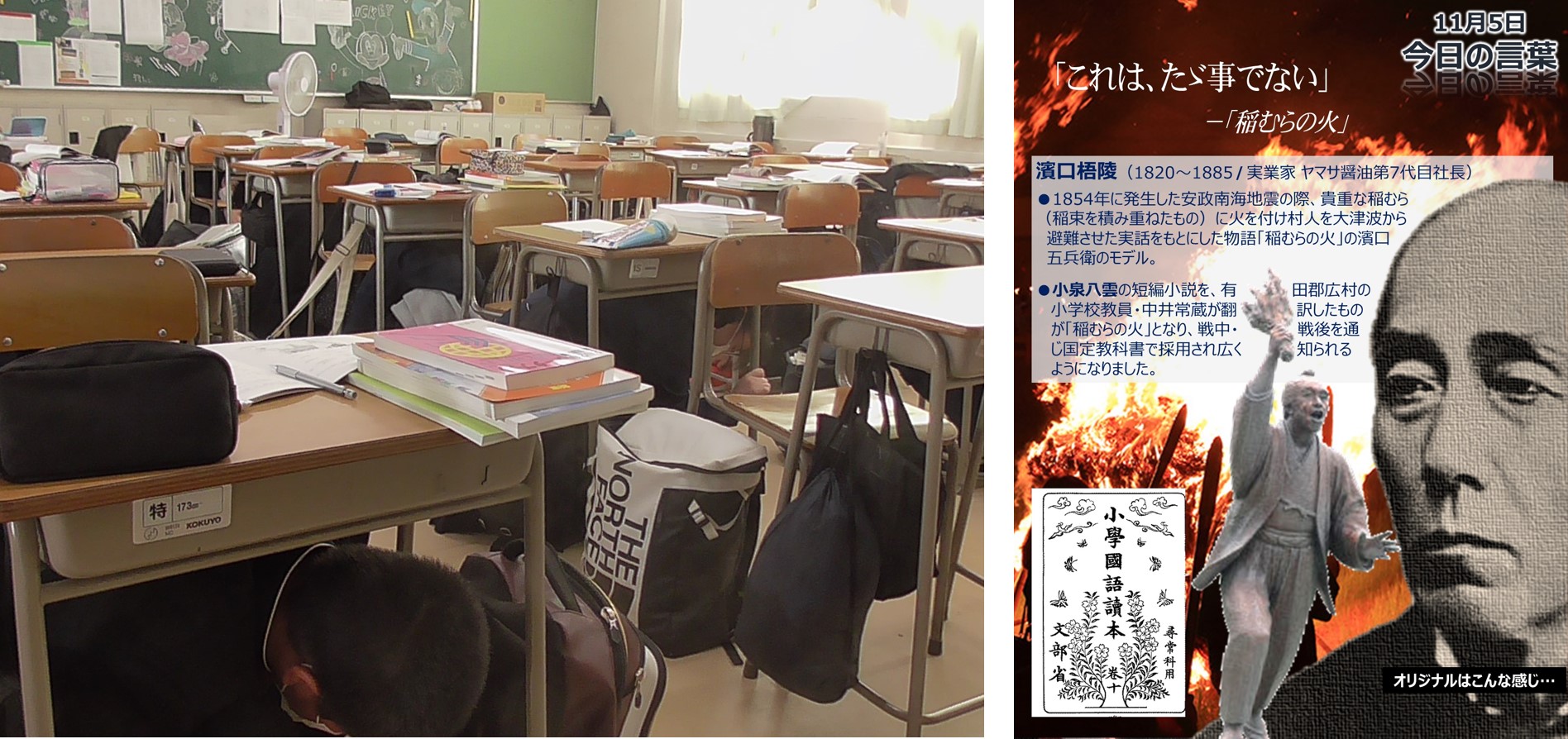

11月5日(木)、「世界津波の日」に合わせ今年も校内でシェイクアウト訓練を実施しました。 2時間目の授業中となる午前10時、和歌山市に一斉緊急地震速報が流れると、それを受けて、校内でも緊急地震試験放送を送信。授業をいったん中断し、全員が机の下に潜り落下物などに備えるという一連の訓練を行いました。 ”Shake Out”とは「地震を振り払う」という意味だ | そうですが、強い揺れが起こるまでの短時間に、慌てずに身を守る地震対策をしっかりとる訓練はきわめて重要です。 安政の時代から脈々と受け継がれてきた先人たちの知恵を活かし、南海トラフ地震を始めとする「ただ事でない」有事に備え、防災意識を常に高めておきましょう。 |

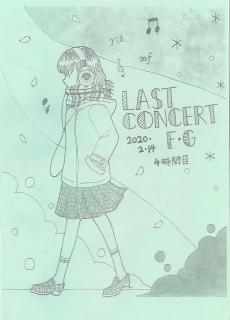

授業再開、分散登校中です。(R2年6月3日)

91日ぶりの学校再開。整理と再構築のためのソロリ&ジックリ2週間。6月1日(月)、県教育委員会からの通達を受け、学校としてはじつに91日ぶりに授業を再開、出席番号(奇数・偶数)による午前と午後の分散登校(12日までの2週間)がスタートしました。 全教室及び予備室の教壇前にロール式の透明シールドを設置するなど、十分とはいえないものの感染症対策をできるだけ施した中、先月から20分、40分と段階的に実施してきた授業は45分×3時間にシフトしました。 3日からは授業の合間に1,2年生は、LHRで、単位の履修と習得についての教務的確認や交通安全関係確認(交通安全テスト)と自転車点検及びステッカー貼り、3年生は年度当初に予定していた個人写真 | の撮影を行うなど、一つ一つ学校としての営みを取り戻し始めました。 今後は、まず15日(月)からの中間考査(分散型で実施予定)、そしてクラブ活動を含めた学校生活全般のフルスタート(もちろん感染症予防に引き続き十分留意した上での条件付きにはなりますが)に向けて、緩まず進んで下さい。 失われた時間の中で失われてしまったものは計り知れませんが、しかし失われなかったものー耐える力や状況を修正する力、学びへの渇望といったものをきちんと整理、再構築して、令和2年度を全員で再スタートさせましょう。 |

分散登校による教科ガイダンス(全学年)がスタートしました。(R2年5月22日)

「コロナ禍の終わり」の始まり。22日(金)午後、すでにスタートしていた3年生に次いで、個人面談を終えた1,2年生の教科ガイダンスがスタート、3年生は二巡目に突入し、全学年がそろって1/3分散登校による教科ガイダンス週間に入りました。 初の教科ガイダンスとなる一年生は、1限目にLHRを設定し、遅ればせながら学校施設や各職員室等を確認するための学校巡りを担任先導で実施。2,3年生も一コマ20分枠の限られた時間の中、矢継ぎ早に入れ替わる科目の指導や説明に懸命に食らいついていました。 5月中は1/3登校をベースに教科ガイダンスを複数回実施、段階的に再会に向けた準備を整えていきます。 ようやく収束に向かい始めたコロナ禍。6月1日の学校再開以降、どのようなアフターコロナをどのよ | うに生き抜くか。生徒のみなさんも教員の私たちも、未知なる課題解決に向けた闘いの次のステージが始まっています。 ※再開に向けて現在本校がとっている感染症対策 ・教室内での社会的距離を保つため、出席番号により 3分割してグルーピング。 ・登校時間を、家庭で昼食をとったあとの午後12:00 に設定。 ・必要に応じて教員がフェイスシールドを着用。 ・選択授業で使用する予備室は、異なる生徒による机 の重複利用を避けるため、カードや付箋を用いて着 席状況を見える化。 ・生徒下校後、次亜塩素酸水による使用教室、トイレ の消毒を毎日徹底(トイレ手洗い場の水道は5月か らプッシュ式に仕様変更) |

「桐蔭動画チャンネル」を開設しました。(R2年4月13日)

ネットワークを通じて、桐蔭のメッセージは届くか。

休校延長が続く中、学年やクラス、授業のスタートがきちんときれないまま時間がどんどん進行していきます。 桐蔭では、ホームページ上に各教科や学年からの課題や連絡事項をPDFファイル形式で随時掲載し発信していますが、それに加えて、このたび教科担当の先生方が授業のポイントを簡潔にまとめた動画を作成し配信するという専用ページ「桐蔭高校動画チャンネル」を開設しました。 すべての科目で動画の準備ができるわけではありませんし、通常の授業で行われる、指導者の発問に | 対するやりとりや、ペア・グループ活動による高め合いなどはできません。また、教師と生徒が時に火花を散らしながらぶつかり合う中で深めていく「学び」とはもちろんほど遠いものがあります。がしかし、この緊急事態の中、自宅で踏みとどまって耐え続けている生徒の皆さんへの「桐蔭からのメッセージの一つ」として受け止めてもらえればと思います。 今しばらくの間、一人一人全員がそれぞれの場所、立場でもち耐えつつ、「本当の春」を待ち続けましょう。 |

●桐蔭生専用WEBページ「桐蔭動画チャンネル」のスクロール画面。

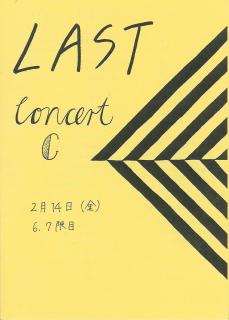

選択音楽・課題研究演奏発表会を行いました。(令和2年2月14日)

選択音楽恒例の学年末発表会。表現することの楽しさひしひしと。

14日(金)、1年生音楽選択クラスで、「課題研究演奏発表会」を音楽の授業時間に開催、それぞれが課題設定したテーマに則って一年の授業のまとめとなる演奏発表を行いました。 "the Last Concert"と銘打たれた年度末恒例の発表会。3クラス(AB/C/FG)計106名の音楽選択生たちは、ソロ~5、6人のグループに分かれそれぞれが設定した楽曲と楽器演奏でパフォーマンスを披露、お互いに鑑賞し合いました。また発表会のMC、プログラム作成、記録撮影などすべて生徒達 | 自身による運営。3クラスとも、仕切り達者なMCたちがムードを盛り上げつつ、思わず引き込まれる完成度の高い発表から、ぎこちなさの残るものの精一杯取り組むものまで、たいへん温かくかつクリエイティブなムードの中で発表、鑑賞ができていました。 発表してくれた選択生の皆さんご苦労様でした。こういった表現活動や課題解決学習への取り組みがこれからのより豊かな人生を生きるための「礎」となっていくことを大いに期待したいと思います。 |

●各クラスの発表会の様子

●(左)AB "no connection" バイオリン上野さん、ピアノ西山さん、ギター原さん、ハンドベル万谷さん 「アリエッティソング

&ルージュの伝言」 アニメとポップの名曲が上品に再現されました。

●(中)AB「ハッピーメリークリスマス」ピアノ淡路さん、ドラム岡本さん、ハンドベル上野山さん・雜賀さん「ジングルベル」

あえて季節外れのファンタジーワールド。ドラムがかっこいい!

●(右)C「ユイ ミズホ」 ピアノ柿本さん、ホルン竹内さん「ハナミズキ」 思わず聞き惚れた名演!「教頭賞」を贈ります!

●(左)C「やまなかいえ むつみゆ」ピアノ中家さん、ピアノ山中さん「未来」 きわめて完成度の高いデュエット。すばらしいの

一言!MC大谷君もお気に入り。

●(中)C「Mr.ナシゴレン」ボーカル茂野君、ギター板橋君、ベース鎌田君、キーボード大木君、タンバリン新井君・大谷君、

カホン東君「歩いて帰ろう」 音楽の楽しさが伝わる「一枚上手」なバンド演奏でした。

●(右)C「磯野教」ピアノ磯野さん・長谷川さん、ハンドベル戎さん・久世さん・坂野さん・マーラさん「ディズニーメドレー」

留学生マーラさんも大活躍。ディズニーワールドの「きらきら感」伝わりました。

●(左)AB「あぜぜぜ」タンバリン畔川君、カホン宮本君、リコーダー澤田君、エレクトーン西川君「笑点のテーマ」 真摯にチャ

レンジする4人の姿も美しく。

●(中)FG「まとまるくん」ギター石橋さん「三日月」 急遽のソロパフォーマンスも余裕でクリアできていました。

●(右)FG「officialレディdism」琴加山さん、ピアノ神田さん・熊井さん、ボーカル雪野さん"pretender" 琴の音も冴え渡り、オ

リジナル感あふれる演奏でした。

●各クラスプログラム表紙

(青)FG嶋田晴夏さん/(黄)Cマーラヘイアンさん・磯野志帆さん・長谷川由依さん/(ピンク)AB西山叶望さん

文成中学校のみなさんが学校訪問してくれました。(令和2年1月29日)

桐蔭で二兎を追いかけようよ。29日(水)午前、有田市立文成中学校のみなさんが「総合的な学習の時間」の一環で本校を学校訪問してくれました。 引率の先生とともに今回訪問してくれたのは2年生男子7名、女子4名の計11名。 まず会議室で、スライドを見ながら高校教頭から学校概要や桐蔭での学び「勉強プラス1」についての説明。途中桐蔭高校生徒会で活躍中の文成中学校出身の先輩からの熱いメッセージ紹介もありました。Q&Aの時間には、積極的に学校生活に関する質問も飛び交わせてくれていました。 図書館や体育館の施設見学後は、おまちかね、生徒ホールでの学食体験タイム。ホールスタッフさん | から名物「からあげ」のサプライズ差し入れもあり。けっこう豊富なメニューに驚きつつ、にこやかに舌鼓をうっていました。 昼食タイムは少し時間が押しましたが、代表生徒による丁寧なお礼のあいさつのあと、11人は午後の班別学習として二手に分かれ和歌山市内散策に再出発していきました。 訪問してくれたみなさん、ありがとうございました。この日の訪問が何らかのきっかけとなって、2年後の進路選択の際の選択肢の中の1つとして桐蔭高校を入れてもらえればうれしい限りです。桐蔭でともに「二兎を追っかけられる」ことを楽しみにしています。 |

●体育館前にて11人で訪問記念の集合写真を笑顔でパチリ。 ●生徒ホールで食券購入。お待ちかねの学食体験タイム。

元旦センタープレテストを実施しています。(R2年1月2日)

元旦を制するものは、受験を制する。

新年が明けた1月1日(水)・2日(木)の両日にわたり、毎年の恒例となっている、3年生センター試験プレ模試をHR教室にて実施しました。 1月18日、19日に本年度の大学入試センター本番が迫る中、今年も9割以上の3年生が元旦から登校。1日は理科2科目目から、2日は社会2科目目からそれぞれの受験パターンに合わせ、慣れ親しんだHR | 教室で、(そしてセンター本番の「主戦場」ともなる)で最終調整を粛々と行っていました。 一年のスタートの日こそ、今まで培ってきた基礎的な学力とマークセンスをしっかりと自分自身に落とし込み、自然体かつぶれないルーティンでまずは最初の波を乗り切る準備を整えていってもらいたいと思います。 |

●粛々とセンターテスト受験演習が続く元旦の3年生ホームルーム教室。成功へのファーストステップです。

保健委員会・健康セミナーを開催しました。(令和元年12月6日)

がんについて学び、備え、治す。6日(金)、2学期末テスト最終日の午後、2学期の保健委員会・健康セミナーを会議室にて開催しました。和歌山県立医科大学・がん薬物療法専門医の上田弘樹先生を講師にお招きし、前半は「"Learn about cancer!"~がんについて知ろう~」と題したご講演、後半は聴講した1、2年各クラス保健委員を中心する36名の生徒がグループワークでの協議を通して「がん」についての学びを深めました。 ご講演では「死に至る病=がん」についての正しい知識や罹患の現状、予防と早期発見の大切さについて、生徒とのやりとりも交えつつ丁寧にお話をいただきました。 後半は講義の内容を受けてのグループ協議。「が | んを予防するためにどのようなことに気をつけるか」「がん患者への支援の仕方」「自分がもしがんないなったらどう生きるか」といったテーマについて6グループで意見交換し、最後は各グループ代表者によってしっかりと協議内容の発表によるまとめが行えていました。 今回は、県教育委員会・健康体育課・野田指導主事、本校OBで医師の田伏先生、また保護者の皆様にも参加いただくなど、和歌山県でこれから展開される「がん教育」推進のための取り組みに一環としても貴重な機会となりました。 お忙しい中、ご講演いただいた和医大・上田先生、ありがとうございました。 |

● 上田先生のご講演の様子。右は総合司会の保健委員会副委員長・2D河内谷君。ナイスな英語によるタイトルコールでした。

●後半は6グループに分かれての協議、最後は代表者によるまとめの発表をおこないました。

感染症予防講演を行いました。(令和元年11月28日)

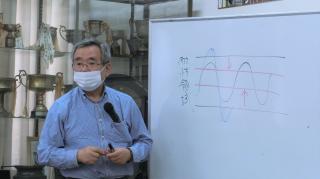

感染症を「正しく」怖がろう。26日4限、体育館にて1年生を対象に「感染症予防講演」を開催、健康についての学びを深めました。 本校の学校薬剤師でいらっしゃる、大桑 邦稔先生を講師にお招きし、「学校におけるノロウィルス感染対策について~ここがポイント!ノロウィルスの対応・注意点~」と題し、主にこれから流行期を迎える「ノロウィルス感染症」について講義していただきました。 前半では「ノンエンベロープウィルス」という手強いウィルスであるノロについての知識をしっかり | と学ぶことで「正しく怖がる」ことの大切さを、後半では次亜塩素酸ナトリウム水溶液を用いた嘔吐物の的確な処理の仕方等について、たいへん丁寧にご教示いただきました。 この日は高校1年生280名に加え中学1年生80名も同時に聴講。ノロを中心に感染症やその対策に対する知識理解をしっかり深め、それぞれがこの冬場を健全に乗り切っていくための健康管理意識をしっかりと高めることができていました。 お忙しい中、貴重なお話をいただいた大桑先生、ありがとうございました。 |

● 大桑先生には感染症を「正しく怖がる」ことの大切さを教えていただきました。 ●中1、高1合わせて320人が聴講しました。

澤先生特別講演・コンサートを開催しました。(R元年11月21日)

芸術の秋に、リベラルアーツの深まりを。

6日(水)午後、体育館に、本校OB、東京藝術大学長でヴァイオリニストの澤 和樹先生をお招きし、和中・桐蔭創立140周年記念・澤和樹先生特別講演・コンサートを開催しました。 先月12日に県民文化会館で挙行した「和中・桐蔭創立140周年記念式典第2部の記念コンサート」に、台風による荒天のため残念ながら参加できなかった現役生のために、澤先生の格別なご厚意により実現したものです。 澤先生を全校生徒による校歌斉唱でお迎えしたあとの講演パートでは、桐蔭時代のお話に始まり、時折知的なユーモアも交えつつ、音楽の持つ力やすばらしさ、可能性について大変示唆に富んだお話をいただきました。 続く演奏パートでは、マスネ「タイスの瞑想曲」、エルガー「愛の挨拶」、ドヴォルザーク「ユーモレスク」といったおなじみのクラッシックスが名器ガルネリで奏でられ、最後には東京藝大時代に澤先生に師事したという葉加瀬太郎氏の「情熱大陸」も特別に披露していただきました。 もちろん専門的な音響設備のない体育館での無伴奏での演奏となりましたが、一曲目の一音目から生徒達が水を打ったように静まりかえり演奏の中に引き込まれていく様子が大変印象的でした。前半の講演とあわせ、芸術の秋にふさわしい、リベラルアーツの深まりを全校生徒が体感できる至福の時間となりました。 この日は、音楽監督を務められているメディアアートホールでのコンサートが19時に迫るというきわめてタイトなスケジュールにも関わらず、本校 | 生徒達のために、ご来校のうえ貴重なお話と演奏をいただきました。澤先生、本当にありがとうございました。 澤先生ご講演後、森下正紀・和中・桐蔭創立140周年記念事業実行委員会委員長、小川敬文・同窓会会長代行、保井伸介・PTA会長同席の上、やはり先月の式典で実施できなかった生徒表彰を行っていただき、改めて、以下の3名の生徒が森下委員長から表彰を受けました。 ●記念標語 最優秀賞 3F平住直也君 優秀賞 中2A藤本 恵さん ●ポスター原画 感謝状 3D久保田結香さん また加えて、実行委員会からの特別クラブ表彰として、全国中学校総合体育大会陸上競技女子4×100mリレーで日本中学生記録を更新して優勝するというめざましい活躍ぶりを示した中学校陸上競技部(代表中2B福井有香さん)と、創立140周年記念招待試合として夏に大阪府立市岡高校と交流戦を開催、記念事業活性化に大きく貢献してくれた硬式野球部(代表向井 周主将)が表彰されました。 最後に、全55クラブ(高校体育系16、高校文化系16、高校生徒会外局4、中学体育系5、中学文化系14)にクラブ激励金贈呈があり、各代表5名が小川会長代行から激励金を拝受しました。またお礼として、新生徒会長・2F菅谷陸生君が生徒を代表して「お礼の言葉」をしっかりと述べました。 森下実行委員長様、小川同窓会会長代行様、保井PTA会長様、お忙しい中、ありがとうございました。さらなるクラブ活動の充実に向け大切に使わせていただきます。 |

●桐蔭25期・澤先輩を校歌の中高全校合唱でお迎えしました。 ●随所にユーモアが挿入され、なおつアカデミックなご講演でした。

●体育館に染みいるように名曲が高尚に演奏されました。●体育館に届かなかった花束は池田さんが校長室でしっかり贈りました。

●校内インフォメーションスクエアの配信画面から

●ようやく表彰実現。標語とポスターの3人。●森下委員長から特別表彰を受ける野球部・向井君 ●お礼の言葉を述べる菅谷君。新会長の初仕事

第2回秋のPTA早朝指導週間を実施しました。(R元年11月15日)

より安全な登下校と健全な学校生活維持のために。

11月11日(月)~15日(金)の5日間にわたり、本年度二回目のPTA早朝指導週間を実施、今回も、PTA指導部の皆様を中心に、のべ60名を越える保護者の皆様に朝8:00-8:30の間、学校近隣5カ所にて登校指導にあたっていただきました。 保護者の皆様には連日、始業8:30までの本校近郊の慌ただしい交通事情や、生徒の登校の様子(思わぬルール違反やあいさつの反応の現状等)を観察していただくとともに、あいさつや声かけの指導を行っていただきました。 また指導後お残りいただける皆様には、応接室で事後ミーティングを持ち、アンケートに記入をお願いしつつ、その日の朝一番の生徒の様子や、交通安全のための課題点などを丁寧にご協議いただきました。 学校周辺の交通事情については様々に特殊事情を抱える現状ではありますが、いただいたご意見を参考にしつつ、今後とも生徒の安全な登下校、ひいてはより健全な学校生活の維持をめざし取り組んでまいります。 朝の多忙な時間帯に関わりませず、ご協力をいただいた保護者の皆様方、5日間、ほんとうにありがとうございました。 | ●事後ミーティングで出していただいた主な事項 ・和茶縁さん前交差点: 道幅が変則的な上、全方向からの自動車、 自転車が行き交う。桐蔭生は一旦停止や二段 階右折ができていない場合が多い。自転車右 側通行もあった。 ・正門前スクランブル: おおむね問題はないが、一般の方や他校生 がスクランブルの渡り方を理解していない。 ・西門(体育館前): 先生方の指導が行き届いており、通行する自 動車も一旦停止に協力的。 ・堀止変電所前: 新堀橋方面からの他校生を含む自転車の交 通量がきわめて多い上、桐蔭方面への右折と 堀止方面への直進が混交し、かなり危険。毎 日指導に立ってはどうか。 ・鷹匠町7丁目: 新堀橋方面から信号のタイミングごと自転車 の集団が登り坂を上がってくるが、膨らみがど うしても大きくなる。きのくに青雲の南門方面 (指定通学路でない)へ右折する桐蔭生がたま に見ら |